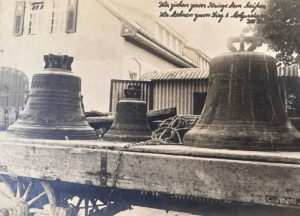

Großherzogin Luise war im April 1923 im Alter von 84 Jahren verstorben. Zu der Trauerfeier kamen über 30 Vertreter deutscher Fürstenhäuser. Tausende Menschen zogen an dem Sarg vorüber, um Abschied von der Landesmutter zu nehmen. Nur wenige Glocken läuteten beim Trauerzug zur Grabkapelle des Großherzoglichen Hauses in Karlsruhe . Das lag aber nicht an Anordnungen der demokratisch gewählten Landesregierung, sondern schlichtweg am Fehlen der Glocken, die während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen und noch nicht ersetzt worden waren. Auch in Gernsbach trauerte man um die einstige Landesherrin, war sie doch mehrfach in Gernsbach zu Besuch gewesen. Noch während des Ersten Weltkriegs hatte sie ein Lazarett in Scheuern besucht, das von Johanna und Casimir Otto Katz gestiftet worden war.

Bürgermeister Georg Menges

Im Jahr 1923 war Georg Menges Bürgermeister der Stadt, sein Amtssitz war das Alte Rathaus am Marktplatz.[i] Er war 1919 der erste demokratisch gewählte Bürgermeister sowie der erste „Berufs-Bürgermeister“, zuvor übten die Stadtoberhäupter ihre Aufgabe als Teilzeitbeschäftigung aus. Im zur Seite stand der demokratisch gewählte zehnköpfige Gemeinderat. 1923 waren darin die Zentrumspartei,die Sozialdemokratische Partei (SPD), die Deutsche Demokratische Partei (DDP) und Deutschnationale Volkspartei (DNVP) vertreten.[2] Außerdem gab es den Bürgerausschuss mit 48 Mitgliedern, eine weitere lokalpolitische Einrichtung.

Bürgermeister Menges hatte das Amt bis 1933 inne. Da wurde er auf Anweisung des Reichskommissars Robert Wagner (NSDSAP) in Schutzhaft genommen und musste „aus politischen Gründen“ das Amt niederlegen. In dem gegen ihn eingeleiteten gerichtlichen Verfahren wurde er wohl freigesprochen, doch in ein öffentliches Amt ließen ihn die Nationalsozialisten nicht zurückkehren. Gleichzeitig musste er seine Dienstwohnung in der Badner Straße 2 räumen. Mit seiner Frau Anna, geborene Wallraff, die er 1922 geheiratet hatte, und seinen Kindern zog er nach Freiburg. Anna Wallraff war die Tochter von Anna und Friedrich Wallraff, Wirt und Metzger in der Waldbachstraße. Erst 1946 übernahm er wieder öffentliche Ämter und gehörte von 1953 bis 1960 dem Landtag Baden-Württemberg an.[3]

1952 erhielt er das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. In dem 2019 veröffentlichten „Gedenkbuch Politisch Verfolgte Abgeordnete 1933-1945“ ist ihm ein Eintrag gewidmet.

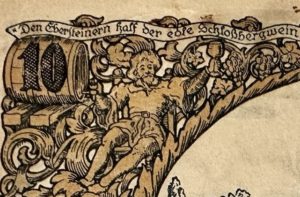

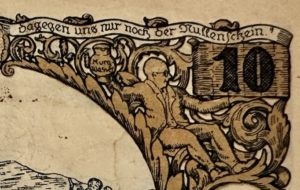

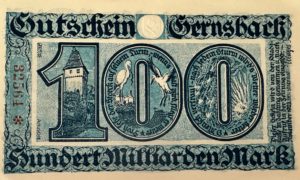

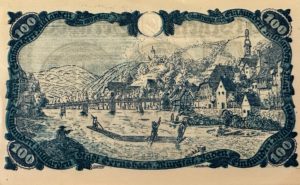

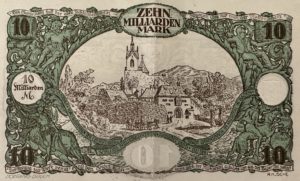

Noch weiteres Notgeld

Die galoppierende Inflation des Jahres 1923 ließ auch die Druckmaschinen für Banknoten auf Hochtouren laufen. So kam auch Gernsbach zu individuellen Noten, die immer höhere Nennbeträge auswiesen. Im September 1923 stellte die Lokalzeitung „Der Murgtäler“ den neuen 10-Milliarden-Mark-Geldschein ganz detailliert vor mit Schloss Eberstein in der Mitte, umrahmt von einem Ebersteiner Grafen mit einem Pokal und einem Weinfass, mit dem Pokal in der Hand, und einem biederen Bürger (der Ähnlichkeit mit dem Stadtoberhaupt hatte) mit einem Krug Murgwasser.

Die Spruchbänder darauf sagen: „Den Ebersteinern half der edle Schloßbergwein, dagegen uns nur noch der Nullenschein.“ „Der Sprung zur Tiefe rettet einst den Grafen kühn, wann wird der Marksprung aufwärts uns aus der Papierflut ziehn?“

Doch kaufen konnte man sich für diesen graphisch gelungenen Geldschein nicht viel: Bei der Herausgabe kostete eine Butter 8 Millionen Mark, ein Roggenbrot 500.000 Mark und ein Ei 250.000 Mark – und auch diese Preise waren nicht lange stabil. Erst mit der Umsetzung der Währungsreform endete der Spuk der Hyperinflation und es herrschten wieder reelle Preise.

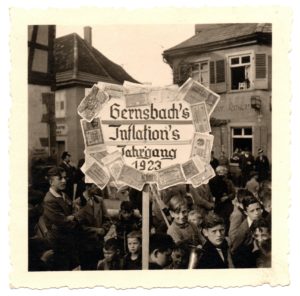

In späteren Jahren karikierten die Gernsbacher dies: So wurden in einem Umzug mit Schulkindern des Jahres 1923 diese als „Gernsbachs Inflationsjahrgang“ beschrieben.

Hitler-Putsch am 9. November 1923

Zu Ende des Jahres 1923 spitzte sich nicht nur die Inflation zu, sondern auch die politische Situation in Deutschland entwickelte sich dramatisch. Am Freitag, 9. November 1923 versuchte Adolf Hitler in München zum ersten Mal, politische Macht zu erlangen. Auch wenn sein Putschversuch niedergeschlagen wurde, so war er doch Vorbote für die Entwicklung des nationalsozialistischen Deutschlands.

In Gernsbach kamen die Nachrichten von dem Hitler-Putschversuch umgehend an. Bereits in der Freitagsausgabe der Lokalzeitung „Der Murgtäler/Gernsbacher Bote“ spiegelten sich die sich überschlagenden Ereignisse wieder. So erschien der „Murgtäler“ am 9. November 1923 mit einer weißen ersten Seite: „Pressezensur“. Als Adolf Hitler am Morgen des 9. November mit seinen Anhängern zur Feldherrenhalle marschierte, hatte er noch die vage Hoffnung, dass er die öffentliche Meinung auf seine Seite ziehen konnte. Doch nach einem Handgemenge, das mit einem Feuergefecht endete und 14 Tote forderte, wurde der Putschversuch niedergeschlagen. Bereits am Samstag, 10. November 1923 verkündete der Murgtäler/Gernsbacher Bote „Hitler-Putsch zusammengebrochen“… „Ein schnelles Ende“.

Ende der Flößerei

Eine Epoche ging 1923 formell zu Ende. Am 25. September 1923 verkündete ein Erlass des badischen Arbeitsministers das Erliegen der Flößerei auf der Murg. Faktisch ruhte schon seit 1913 die Flößerei vollständig, das letzte Floß der Murgschiffer ist wohl bereits 1896 die Murg hinunter geschwommen. Die wirtschaftlich an Bedeutung zunehmende Papier- und Holzindustrie kämpfte um die zur Verfügung stehenden Wasserkräfte. Die Entwicklung war unaufhaltsam. Seit 1895 hatte der Floßbetrieb stark abgenommen. Waren es in den Jahren 1886 bis 1895 noch jährlich etwa 640 Floße, die die Murg hinunterschwammen, so waren es in den Jahren bis 1905 nur noch 14 Floße jährlich, ab 1907 werden keine Floße mehr gezählt. Gegen die Aufhebungsverfügung von 1923 wird von Seiten der Industrie noch Einspruch beim Staatsministerium eingelegt, der jedoch verworfen wird. Das Amt erwiderte: „Die Erweiterung des Straßen- und Eisenbahnnetzes und die Verbesserung der Transportmittel (Kraftwagen) … haben das Flößen … vollständig verdrängt.“[4] Hinzu kam der Bau des Murgkraftwerkes und der Schwarzenbachtalsperre 1922.

Ölberg in Reichental

Ein lokales Ereignis 1923 gab besonders in Reichental Anlass zur Freude. Nach langen Planungen wurde die Idee von Pfarrer Ludwig Popp umgesetzt. Am Ortseingang von Reichental wurde ein „Ölberg“ angelegt und mit einer 2,40 Meter hohen Christusfigur und einem ähnlich großen Engel mit Kelch markant gestaltet. Damit sollte an einer gut sichtbaren Stelle an die Opfer des Ersten Weltkriegs erinnert werden und ein Mahnmal für den Frieden und für die Verständigung der Völker geschaffen werden. Auch dieser Auftrag wurde durch die Inflation beeinflusst. So wurden der beauftragte Bildhauer Roland Martin aus Offenburg teils mit Naturalien vergütet, überliefert ist Bienenhonig und Tresterschnaps.

So manches Ereignis von 1923 wurde in diesem Jahr wieder lebendig und wurde in den letzten drei Ausgaben des „Gernsbacher Boten“ aufgegriffen. Auch die erst kürzlich stattgefundene 100-Jahr-Feier in Reichental beim Ölberg gestattete einen weiteren Rückblick in die Zeit vor einem Jahrhundert. Die Sammlung von Inflations-Geld aus dem Stadtarchiv präsentierte der Arbeitskreis Stadtgeschichte anlässlich des Tag des offenen Denkmals im Storchenturm. Im Rahmen des Vortragsabends zum 9. November, dem Schicksalstag der Deutschen, im Kornhaus wurde auch an den 9. November 1923 in München und vor Ort erinnert. Bei der Spurensuche von zwei Amerikanerinnen, die in diesem Sommer auf den Spuren ihres 1923 ausgewanderten Großvaters nach Gernsbach kamen, wurde die ganze wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation vor 100 Jahren aufgearbeitet. Spätestens dann wurde klar, die die sogenannten goldenen zwanziger Jahren viele Schattierungen hatten.

Regina Meier

[1 Martin Walter, Prägende Jahre zwischen den Kriegen 1914-1945, in: „800 Jahre Gernsbach – die Geschichte der Stadt“, Gernsbach 2019, Seite 203ff.

2] Der Murgtäler vom 22. Januar 1923, IMG 7875, eingesehen im Archiv des Landkreises Rastatt

[3] https://www.landtag-bw.de/contents/gedenkbuch/abgeordnete/VA_Menges%2c%20Georg%20(Jakob)~402.html abgerufen 25.10.2023, 12.10 Uhr

[4] Max Scheifele, Die Murgschifferschaft, 1988, Seite 399

Der Artikel erscheint im Gernsbacher Bote 4/2023, Erscheinungstermin: 28. November 2023