Weithin klingen die Glocken Gernsbachs über die Stadt. In diesem Jahr kamen zu dem abgestimmten Geläut der Kernstadt noch eine weitere Besonderheit hinzu: Die Glocken der Liebfrauenkirche erklingen nun zusätzlich am Morgen und am Abend zum Gebetsläuten.

Pfarrer Markus Moser hat dies wieder eingeführt. Die Tradition reicht weit zurück in die Geschichte und hat auch noch heute in der lärmerfüllten Zeit ihre Berechtigung. Das Läuten lässt die Menschen bewusst wahrnehmen, dass es noch etwas anderes als ein gehetztes und vergängliches Erdenleben gibt. Die evangelische Jakobskirche hat über die Jahre hinweg das Mittagsläuten um 12 Uhr und das Abendläuten um 19.30 Uhr bewahrt. Nun ergänzt die Liebfrauenkirche mit dem Läuten der Glocke Heiliger Erzengel Michael um 7 Uhr das vielstimmige Geläut (außer am Wochenende). Auch das 12-Uhr-Läuten der Liebfrauenkirche wird von der Michaelsglocke bestritten. Nur beim Abendläuten kommt nach der Michaelsglocke zum Abschluss noch die Glocke Heiliger Schutzengel zu Gehör, die kleinste Glocke in dem fünfstimmigen Geläut.

Fünf Glocken in der Liebfrauenkirche

Insgesamt umfasst die Glockenstube der Liebfrauenkirche fünf Glocken, die jeweils einen Namen, eine eigene Inschrift und Verzierung haben[1]:

1 Maria Mater Dolorosa. Der Durchmesser der Glocke beträgt 1300 mm, Gewicht 1500 kg, Ton es. In einem umlaufenden Fries sind Bilder eingegossen, die die sieben Schmerzen Marias symbolisieren.

2 Heiliger Erzengel Michael, Durchmesser 1160 mm, Gewicht 1100 kg, Ton f. In einem umlaufenden Fries sind Bilder eingegossen, die die vier Tugenden darstellen. Deutlich zu erkennen sind eine Waage (Sinnbild für die Gerechtigkeit), eine Säule (die Stärke), Gefäße (Mäßigung: Mischung von Wasser und Wein) und ein Spiegel (die Klugheit: der kluge Mensch hält sich einen Spiegel vor, und denkt über seine Taten nach).

3 Seliger Bernhard von Baden, Durchmesser 980 mm, Gewicht 640 kg, Ton as.

4 Joseph, Durchmesser 840 mm, Gewicht 380 kg, Ton b. Sie besitzt vorne eine Inschrift. „Brüder, den guten Gott liebet, christliche Nächstenliebe übet.“

5 Heiliger Schutzengel, Durchmesser 750 mm, Gewicht 280 kg, Ton c.

Das Läuten der Glocke wird heute über eine elektrische Steuerung geregelt, die Glocken werden von Motoren angetrieben. Ältere Gernsbacher erinnern sich noch, dass bis in die 1960er Jahren die Glocken durch Seile vom Turmraum aus geläutet wurde. Der Messner Haitz musste damals noch die Uhr von Hand aufziehen und dazu mehrere Stockwerke hoch in den Kirchturm steigen, erinnern sich ehemalige Messdiener, da sie ihn bei seinem Gang begleiten durften. Im Stadtarchiv findet sich dazu ein Beleg: Immerhin erhielten die beiden Kirchendiener für das Aufziehen der Kirchenuhren und das Zeitläuten eine Entschädigung von täglich eine halbe Stunde Arbeitszeit aus der Stadtkasse bewilligt. Dies ist die Besonderheit: Während das Läuten zum Gottesdienst und Gebet kirchliche Angelegenheit ist, obliegt der Stadt die Zeitansage.[2] Auch wenn es heute nicht mehr so bedeutsam ist, dass vom Kirchturm die Zeit strukturiert wird, so ist es doch ein Symbol für die Einbindung des Menschen in die soziale, kulturelle und religiöse Gemeinschaft.

Geschichte der Glocken

Die derzeit älteste Glocke im Turm der Liebfrauenkirche wurde vor 100 Jahren installiert. Die Geschichte der Glocken in Gernsbach ist wesentlich älter. Schon 1626 sind drei Glocken nachgewiesen. Die „Burger-Glocke“ wird 1774 erwähnt.[3] Aufschlussreich sind die Kostenverteilungen im 17. und 18. Jahrhundert zwischen Stadtverwaltung sowie evangelischer und katholischer Gemeinde bei den Reparaturen an den Glocken. Diese wird auch bei der Erweiterung der Liebfrauenkirche im 19. Jahrhundert dokumentiert.[4]

Ein Archivdokument von 1782 beschreibt die Kostenverteilung, als große gesprungene Glocke der Liebfrauenkirche wiederhergestellt wurde. Die Kosten dafür wurden „nach uralter Observanz“ zur Hälfte von der Stadtverwaltung, zum anderen von der Katholischen Kirchengemeinde getragen.[5]

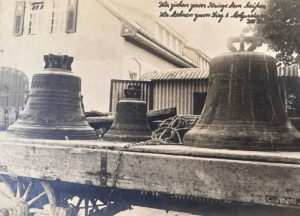

Einschneidende Veränderung in den Glockenbestand der Stadt gab es während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Etwa 65.000 Glocken wurden im Ersten Weltkrieg in Deutschland zu Kanonen umgegossen. Viele Kirchengemeinden betrachteten das „Glockenopfer” als einen patriotischen Akt. Glocken waren wegen ihrer Bronze kriegswichtiges Material und wurden während zuerst freiwillig abgegeben, dann zwangsweise eingezogen.

Im September 1917 wurden Glocken der evangelischen und katholischen Kirche abgegeben und nach Rastatt überführt. Von der Liebfrauenkirche wurden die Glocken 1,2 und 4 mit insgesamt 1.500 kg und von der St. Jakobskirche die Glocken 2 und 3 mit insgesamt 1.500 kg eingezogen. Bereits im Dezember 1919 werden sie als „bereits zerschlagen“ vermerkt.[6]

Bei der Wiederbeschaffung, die von der Stadt aus „moralischen Gründen“ zur Hälfte finanziert wurde, wurde die Vereinbarung getroffen, dass sich die Kirchen zum „üblichen Zeitläuten verpflichten“. Am 8. Juli 1921 stimmte der Bürgerausschuss unter dem Vorsitz von Bürgermeister Menges zu, dass die Neuanschaffung der großen Kirchenglocke für die evangelische und katholische Kirche von der Stadtkasse übernommen wird.

Die protestantische Gemeinde schloss einen Vertrag mit der Firma Bachert in Karlsruhe ab, während sich die katholische für die Firma Grüninger in Villingen entschied. Beauftragt wurden von der katholischen Gemeinde vier Glocken mit Liefertermin Februar 1922. Doch die Hyperinflation der 1920er Jahre warf die Pläne über den Haufen. Während von der evangelischen Kirche bereits Weihnachten 1921 das neue Geläut zu hören war, wurden der katholischen Gemeinde im Mai 1922 erstmal Lohnnachforderungen in Rechnung gestellt. Schließlich sah sich der damalige Stadtpfarrer Karl Steinbach gezwungen, die Gemeindemitglieder zu beruhigen, die sich nach dem neuen Geläute erkundigten. „Meine Pfarrkinder wurden von Woche zu Woche ungeduldiger, aufgeregter,“ schrieb der Pfarrer. Schließlich erhielt er die Nachricht vom Glockengießer, „dass die Glocken versandfertig seien, aber nicht abgeschickt würden, wenn wir nicht eine Nachforderung von circa drei Millionen Mark anerkennen würden.“ Hintergrund war die rasant ansteigende Inflation, die eine unvergleichbare Geldentwertung zur Folge hatte. Die weiteren Verhandlungen ermöglichten es, dass am 21. Januar 1923 es endlich soweit war. Die neuen Glocken wurden in der Liebfrauenkirche installiert.

Erneutes Glockensterben im Zweiten Weltkrieg

Der nächste Einschnitt im Glockenbestand kam mit dem Zweiten Weltkrieg. Nach einer Anordnung vom 15. März 1940 durften die Kirchenglocken nur bei Tage geläutet werden. „Von 18 bis 8 Uhr haben sämtliche Kirchenglocken zu schweigen.“ Doch diese Anordnung war bald nicht mehr von großer Bedeutung. Denn bereits im April 1940 wurden die Kirchenglocken der Stadt wieder eingezogen. Der Rohstoff wurde als kriegswichtig eingestuft. Im April 1940 dokumentiert der Meldebogen für Bronzeglocken der Kirche für die Liebfrauenkirche, dass von den vier Glocken drei abgeliefert wurden. Danach wurden die Glocken mit der Meldenummer 1, 2 und 4 mit insgesamt abtransportiert. Nur die Josephsglocke 3 durfte bleiben. Somit ist sie heute die älteste Glocke der Liebfrauenkirche.

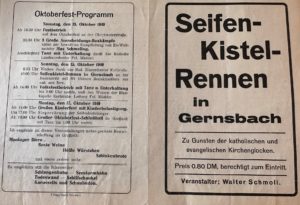

Das Abliefern der Glocke wurde damals als Eingriff in die Identität der Gemeinde empfunden. Daher ist es verständlich, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Anschaffung von neuen Glocken sehr wichtig für die Pfarrgemeinde war. Bereits 1950 wurde vom Geistlichen Rat Ernst Bernauer die Anschaffung von vier Glocken beantragt. „Die kath. Kirchengemeinde will zu der vorhandenen b’Glocke noch vier weitere Glocken mit den Tönen es-f-as-c anschaffen.“ Diesem Antrag wurde umgehend stattgegeben. Mit vielen Aktionen wurde in Gernsbach damals die Anschaffung unterstützt. So fand im Oktober 1949 ein „Seifen-Kistel-Rennen“ mit 80 kleinen Rennkünstlern zugunsten der katholischen und evangelischen Kirchenglocken statt. Als Höhepunkt des Oktoberfestes wurden „8 Große Ausscheidungs-Boxkämpfe unter der bewährten Kampfleitung von Ex-Weltmeister Max Schmeling“ veranstaltet.

Aktuelle Anpassungen

Die Anlage im Turm der Liebfrauenkirche erfuhr im Jahr 2016 eine umfassende Sanierung, dabei wurde in dem Glockenstuhl die Stahlaufhängung durch eine Holzlösung erneuert. Der Uhrenschlag ertönt von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr nachts. In den Uhrenschlag sind alle Glocken eingebunden. Hierbei übernehmen die Glocken 2, 3, 4 und 5 den Viertelstundenschlag, Glocke 1 lässt die Stunde erklingen (Westminsterschlag).

Bei seinem diesjährigen Kontroll-Besuch hat Glockeninspekteur Uwe Kühnau von der Firma Schneider aus Schonach eine weitere Änderung im Geläut der Liebfrauenkirche einprogrammiert: Seit Anfang Juli ist samstags um 17.01 Uhr das Sonntagseinläuten zu hören. Dabei kommen alle Glocken zum Klingen. Kühnau bewunderte bei seiner Arbeit im Gernsbacher Turm, dass das Geläut sehr gut aufeinander abgestimmt ist und dass auch die Anschlagstärke der Klöppel gut ins Gesamtgefüge passt.

Für alle, die zukünftig das Glockenläuten bewusster wahrnehmen, wird vielleicht eine weitere Dimension eröffnet: Es ruft in uns die Ewigkeit und die Zerbrechlichkeit des Lebens in Bewusstsein, wie es in dem berühmten Gedicht von Friedrich Schiller „Die Glocke“ ausgedrückt wird.[7] „Glocken sind Klang gewordene Geschichte eines Ortes“, versichert Thomas Wilhelm, der Orgel- und Glockensachverständige der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). „Wir müssen besser vermitteln, welchen Schatz wir mit den Glocken haben.”

Regina Meier

Der Artikel erschien im Gernsbacher Bote 3/2023, Seite 8-9

[1] https://www.ebfr-glocken.de, Abruf 15. August 2023

[2] Stadtarchiv Gernsbach Akte 1448

[3] Die Kunstdenkmäler des Landkreises Rastatt, Karlsruhe 1963, Seite 164

[4] Erzbischöfliches Archiv Freiburg, Kirchenbaulichkeit Amt Gernsbach, B22/8492, 1756-1832

[5] Stadtarchiv Gernsbach Akte 1448

[6] Stadtarchiv Gernsbach Akte 1448

[7] Wolfgang Vögele, Sono auribus viventium, Kultur und Theologie des Glockenläutens in Reformation und Moderne, Berlin 2017

Regina Meier / Irene Schneid-Horn / Susanne Floss

Regina Meier / Irene Schneid-Horn / Susanne Floss

Seit Mitte Januar 2020 die Kirche für Gottesdienste und Besucher gesperrt. Abgesehen von den Unregelmäßigkeiten durch die Corona-Krise weichen die Gemeindemitglieder seit Jahresbeginn auf die umliegenden Kirchen der Seelsorgeeinheit aus. Außerdem finden in Abstimmung mit der evangelischen St. Jakobsgemeinde katholische Gottesdienste in der St. Jakobskirche statt.

Seit Mitte Januar 2020 die Kirche für Gottesdienste und Besucher gesperrt. Abgesehen von den Unregelmäßigkeiten durch die Corona-Krise weichen die Gemeindemitglieder seit Jahresbeginn auf die umliegenden Kirchen der Seelsorgeeinheit aus. Außerdem finden in Abstimmung mit der evangelischen St. Jakobsgemeinde katholische Gottesdienste in der St. Jakobskirche statt. Die geplante Renovierung sollte zum Ende des Sommers abgeschlossen werden. Bisher verlaufen die Arbeiten nach Plan. Die Bauhandwerker waren durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie wenig beeinträchtigt. Sie konnten im dem weitläufigen Dach und Kreuzgewölben ungehindert arbeiten. Schwieriger waren allerdings die Absprachen mit Architekt und Behörden. Denn da waren Reisebeschränkungen für eine unkomplizierte Kommunikation hinderlich.

Die geplante Renovierung sollte zum Ende des Sommers abgeschlossen werden. Bisher verlaufen die Arbeiten nach Plan. Die Bauhandwerker waren durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie wenig beeinträchtigt. Sie konnten im dem weitläufigen Dach und Kreuzgewölben ungehindert arbeiten. Schwieriger waren allerdings die Absprachen mit Architekt und Behörden. Denn da waren Reisebeschränkungen für eine unkomplizierte Kommunikation hinderlich. Seit langem laufen die Planungen der Dachtragwerkssanierung. Über Monate hinweg wurden die Rissbildungen im Wandmauerwerk beobachtet. Die Kirchenbesucher konnten die Messpunkte im Kircheninnern deutlich erkennen. Das Büro für Baukonstruktion, Karlsruhe, legte danach ein detailliertes Gutachten über den statisch-konstruktiven Zustand des Dachtragwerks der Liebfrauenkirche vor und listete nicht nur die Befunde auf, sondern formulierte auch die Instandsetzungsempfehlungen. Ziel ist es nach Abschluss der Arbeiten, die ungünstige Lastabtragung des Dachtragwerks auf die Außenmauern zu beseitigen und neue Sicherheiten im Traggefüge zu schaffen.

Seit langem laufen die Planungen der Dachtragwerkssanierung. Über Monate hinweg wurden die Rissbildungen im Wandmauerwerk beobachtet. Die Kirchenbesucher konnten die Messpunkte im Kircheninnern deutlich erkennen. Das Büro für Baukonstruktion, Karlsruhe, legte danach ein detailliertes Gutachten über den statisch-konstruktiven Zustand des Dachtragwerks der Liebfrauenkirche vor und listete nicht nur die Befunde auf, sondern formulierte auch die Instandsetzungsempfehlungen. Ziel ist es nach Abschluss der Arbeiten, die ungünstige Lastabtragung des Dachtragwerks auf die Außenmauern zu beseitigen und neue Sicherheiten im Traggefüge zu schaffen. Nach den Gerüstbauern folgten sogleich die Zimmerleute, die seit März mit dem Austausch der morschen Balken und Kanthölzer, beschäftigt sind. Erst im Verlauf der Arbeiten stellten die Zimmerer die tatsächlichen Schäden im Gebälk fest. Dabei stellten sie Unterschiede zwischen dem alten Teil der Kirche aus dem 14. Jahrhundert und der Erweiterung des Kirchenschiffes aus dem 19. Jahrhundert fest. Doch bevor sie das Auswechseln der schadhaften Balken vornehmen konnten, mussten sie zuerst Stege bauen, um die außenliegenden Stellen zu erreichen.

Nach den Gerüstbauern folgten sogleich die Zimmerleute, die seit März mit dem Austausch der morschen Balken und Kanthölzer, beschäftigt sind. Erst im Verlauf der Arbeiten stellten die Zimmerer die tatsächlichen Schäden im Gebälk fest. Dabei stellten sie Unterschiede zwischen dem alten Teil der Kirche aus dem 14. Jahrhundert und der Erweiterung des Kirchenschiffes aus dem 19. Jahrhundert fest. Doch bevor sie das Auswechseln der schadhaften Balken vornehmen konnten, mussten sie zuerst Stege bauen, um die außenliegenden Stellen zu erreichen. Die geplanten Steinmetzarbeiten konnten bereits Mitte Mai abgeschlossen werden. Sie umfassten die Aufbereitung der Risse im Mauerwerk, damit diese denkmalgerecht geschlossen werden können. Dies war eine staubintensive Arbeit, die von Steinmetzbetrieb Bernhard Binder, Gaggenau, ausgeführt wurden. Die statischen und baulich bedingten Risse wurden bis auf das Mauerwerk geöffnet. Dabei drangen die Steinmetze in den Unterbau des Mauerwerks vor und konnten gut den Unterschied der alten Kirche aus dem 14. Jahrhundert zu dem im 19. Jahrhundert erfolgten Erweiterungsbau ablesen. Wurden im alten Teil unterschiedliche Bruchsteine verwandt, so finden sich im Anbau viele Ziegelstücke und Backsteine.

Die geplanten Steinmetzarbeiten konnten bereits Mitte Mai abgeschlossen werden. Sie umfassten die Aufbereitung der Risse im Mauerwerk, damit diese denkmalgerecht geschlossen werden können. Dies war eine staubintensive Arbeit, die von Steinmetzbetrieb Bernhard Binder, Gaggenau, ausgeführt wurden. Die statischen und baulich bedingten Risse wurden bis auf das Mauerwerk geöffnet. Dabei drangen die Steinmetze in den Unterbau des Mauerwerks vor und konnten gut den Unterschied der alten Kirche aus dem 14. Jahrhundert zu dem im 19. Jahrhundert erfolgten Erweiterungsbau ablesen. Wurden im alten Teil unterschiedliche Bruchsteine verwandt, so finden sich im Anbau viele Ziegelstücke und Backsteine. Auf dem Gewölbe wurden Platten einbetoniert, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Somit wurden sie gegeneinander verbunden und die Festigkeit wieder hergestellt. Besondere Aufmerksamkeit ließen die Steinmetze beim Kürzen der überstehenden Gewindestangen walten: sie wurden mit Hydraulikdruck abgequetscht, ein Flexen wäre wegen des Funkenflugs zu gefährlich gewesen.

Auf dem Gewölbe wurden Platten einbetoniert, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Somit wurden sie gegeneinander verbunden und die Festigkeit wieder hergestellt. Besondere Aufmerksamkeit ließen die Steinmetze beim Kürzen der überstehenden Gewindestangen walten: sie wurden mit Hydraulikdruck abgequetscht, ein Flexen wäre wegen des Funkenflugs zu gefährlich gewesen. Die letzten Arbeiten werden durch die Maler ausgeführt. Insgesamt 1940 Quadratmeter Wandfläche müssen gereinigt und die neue Farbe aufgetragen werden. Feine Risse haben sich im Laufe der vergangenen 50 Jahren im Gewölbe gebildet. In diesem feinen Rissnetz hat sich Schmutz einlagert, was die Risse optisch stärker hervortreten lässt. Mit Unterstützung von Restauratoren wird nun in einem Trocken-Reinigungsverfahren diese optische Beeinträchtigung behoben. Dank des sechs-stöckigen Gerüstes werden die Maler selbst die entlegensten Winkel der Gewölbedecke erreichen.

Die letzten Arbeiten werden durch die Maler ausgeführt. Insgesamt 1940 Quadratmeter Wandfläche müssen gereinigt und die neue Farbe aufgetragen werden. Feine Risse haben sich im Laufe der vergangenen 50 Jahren im Gewölbe gebildet. In diesem feinen Rissnetz hat sich Schmutz einlagert, was die Risse optisch stärker hervortreten lässt. Mit Unterstützung von Restauratoren wird nun in einem Trocken-Reinigungsverfahren diese optische Beeinträchtigung behoben. Dank des sechs-stöckigen Gerüstes werden die Maler selbst die entlegensten Winkel der Gewölbedecke erreichen.

In enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurden die einzelnen Maßnahmen durchgeführt. Dabei geht es nicht nur um die adäquate Sicherung der Gewölberippen, sondern auch um die denkmalgerechte Behandlung der Gewölbe- und Sandsteinflächen wie auch der Kunstwerke.

In enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurden die einzelnen Maßnahmen durchgeführt. Dabei geht es nicht nur um die adäquate Sicherung der Gewölberippen, sondern auch um die denkmalgerechte Behandlung der Gewölbe- und Sandsteinflächen wie auch der Kunstwerke. Die letzte umfangreiche Renovierung der Liebfrauenkirche liegt bereits 50 Jahre zurück. Damals wurde das komplette Kircheninnere verändert. Der hölzerne Hochaltar wurde entfernt und die alte Bemalung in dem alten Teil der Kirche wieder freigelegt, außerdem auf den „neuen“ Teil übertragen. Dabei verschwanden die im 19. Jahrhundert angebrachten Gemälde komplett. Die Bänke wurden erneuert, Kanzel und Seitenaltäre wurden abgebaut. An das völlig andere Aussehen des Kircheninnern musste sich die Gemeinde damals erst gewöhnen. Eine weitere Renovierung erfolgte 1996. Damals wurde das Dach der Kirche neu gedeckt, der Wetterhahn neu ausgerichtet und das Turmkreuz repariert.

Die letzte umfangreiche Renovierung der Liebfrauenkirche liegt bereits 50 Jahre zurück. Damals wurde das komplette Kircheninnere verändert. Der hölzerne Hochaltar wurde entfernt und die alte Bemalung in dem alten Teil der Kirche wieder freigelegt, außerdem auf den „neuen“ Teil übertragen. Dabei verschwanden die im 19. Jahrhundert angebrachten Gemälde komplett. Die Bänke wurden erneuert, Kanzel und Seitenaltäre wurden abgebaut. An das völlig andere Aussehen des Kircheninnern musste sich die Gemeinde damals erst gewöhnen. Eine weitere Renovierung erfolgte 1996. Damals wurde das Dach der Kirche neu gedeckt, der Wetterhahn neu ausgerichtet und das Turmkreuz repariert. Ich möchte mich ganz herzlich bei denen bedanken, die sich an der Wahl beteiligt haben und vor allem an den Wahlausschuss, der trotz Corona-Krise und der Verschiebung des Wahlendes sowie der Online-Wahl das Ergebnis ermittelt hat.

Ich möchte mich ganz herzlich bei denen bedanken, die sich an der Wahl beteiligt haben und vor allem an den Wahlausschuss, der trotz Corona-Krise und der Verschiebung des Wahlendes sowie der Online-Wahl das Ergebnis ermittelt hat.

Dem Thema Umbruch – Aufbruch – Veränderung ist man zu Jahresanfang ja aufgeschlossen. Gute Vorsätze begleiten uns, der Jahreswechsel mit seinen ruhigen Phasen gibt uns Zeit, sich zu besinnen, was steht in diesem Jahr an, was möchte ich bewegen?

Dem Thema Umbruch – Aufbruch – Veränderung ist man zu Jahresanfang ja aufgeschlossen. Gute Vorsätze begleiten uns, der Jahreswechsel mit seinen ruhigen Phasen gibt uns Zeit, sich zu besinnen, was steht in diesem Jahr an, was möchte ich bewegen?