Die Schlusssätze des Artikels im „Gernsbacher Bote“ 1/2023 zum 175. Geburtstag von Ludwig Dill signalisieren, dass man sich mit dem Menschen Ludwig Dill weiter beschäftigen muss: „Für die weitere Recherchen über die Verbindungen von Ludwig Dill zu den nationalsozialistischen Kreisen bedarf es der Historiker, die Archivmaterialien und Korrespondenzen aufarbeiten.“ [1] Aus lokalhistorischer Sicht kam ich bei der Bewertung der Verbindungen Ludwig Dills, Ehrenbürger der Stadt Gernsbach, zu den Nationalsozialisten vor Redaktionsschluss der Frühjahrsausgabe des „Gernsbacher Boten“ bei den mir bekannten Quellen nicht weiter. Da sind Menschen gefragt, die die bisher nicht erforschten Quellen sichten und in ihren Kontext stellen können.

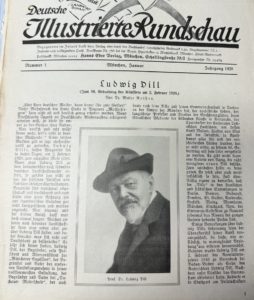

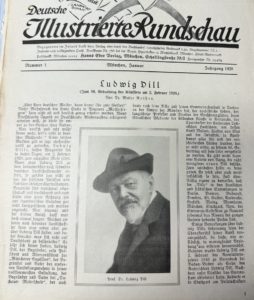

Ein Künstler, der in nationalsozialistischen Zeiten zum Ehrenbürger zweier Städte ernannt wird und nach dem Straßen benannt werden, muss der nationalsozialistischen Führung genehm gewesen sein. Dies wurde in verschiedenen Veröffentlichungen in der Zeit ausgeführt. Zum 87. Geburtstag von Ludwig Dill erschien 1935 eine ausführliche Würdigung seiner Werke in der Zeitung „Der Führer“: „Es ist erstaunlich, wie Dill schon vor Jahrzehnten aus seinem lebendigen Glauben an die deutsche Kunst in seinen Werken ein Bekenntnis ablegte, daß erst heute in der Allgemeinheit beginnt, sich als richtig durchzusetzen. Er weiß es und malte es uns mit stark zu Herzen gehender Nachdrücklichkeit und Klarheit, daß die Erde unsere wahre Heimat ist, das natürliche Geschöpf der reinen Rasse und die natürlichste Natur.“[2]

Ein Künstler, der in nationalsozialistischen Zeiten zum Ehrenbürger zweier Städte ernannt wird und nach dem Straßen benannt werden, muss der nationalsozialistischen Führung genehm gewesen sein. Dies wurde in verschiedenen Veröffentlichungen in der Zeit ausgeführt. Zum 87. Geburtstag von Ludwig Dill erschien 1935 eine ausführliche Würdigung seiner Werke in der Zeitung „Der Führer“: „Es ist erstaunlich, wie Dill schon vor Jahrzehnten aus seinem lebendigen Glauben an die deutsche Kunst in seinen Werken ein Bekenntnis ablegte, daß erst heute in der Allgemeinheit beginnt, sich als richtig durchzusetzen. Er weiß es und malte es uns mit stark zu Herzen gehender Nachdrücklichkeit und Klarheit, daß die Erde unsere wahre Heimat ist, das natürliche Geschöpf der reinen Rasse und die natürlichste Natur.“[2]

Dills Werke fanden auch den Gefallen der nationalsozialistisch ausgerichteten Kunst-Verwaltung. So erhielt er zu seinem 88. Geburtstag ein handsigniertes Bild von Adolf Hitler.[3]

Doch wie weit reichte die Sympathie Dills zu der NSDAP? Hat sich Ludwig Dill aktiv für die nationalsozialistischen Zielen eingebracht? Oder wurde der renommierte und betagte Künstler von den politischen Entscheidern oder von den Vertretern der „Deutschen Kunst“ vereinnahmt?

Die Fragen ließen mich nach Abgabe des redaktionellen Artikels für den „Boten“ nicht los. Ansatzpunkt für die meine neueren Recherchen war der Beitrag von Michael Koch in den „Badischen Biographien“ 1990. Er legt dar, dass sich Ludwig Dill, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat, der “Deutschen Kunstgesellschaft” angeschlossen hat, einer Keimzelle des nationalsozialistisch gelenkten „Kampfbundes für deutsche Kultur“.[4]

Erste Recherchen im Stadtarchiv Karlsruhe und im Landesarchiv Baden-Württemberg belegen, dass Ludwig Dill zum Vorstand der “Deutschen Kunstgesellschaft” gehörte, doch weitere Details sind erstmal nicht zu ermitteln. Die Sucharbeit geht weiter. Die Durchsicht der lokalen Zeitungen aus den 1930er Jahren wird in den Archiven in Karlsruhe sowie in dem umfangreichen digitalisierten Bestand der Badischen Landesbibliothek durchgeführt. Kontakte zu den Nachfahren von Ludwig Dill in Dachau werden geknüpft, Korrespondenz zu den Dachauer Galerien und Museen aufgenommen, wo sich zahlreiche Dill-Gemälde befinden und wo zum 150. Geburtstag eine umfangreiche Werk-Schau durchgeführt wurde. Doch keine der Quellen hat bisher die Aktivitäten und die Beziehungen von Ludwig Dill zu der „Deutschen Kunstgesellschaft“ aufgearbeitet. Eine Dissertation von Kirsten Baumann „Wortgefechte: völkische und nationalsozialistische Kunstkritik 1927 – 1939“ geht wohl nur in wenigen Stellen auf Ludwig Dill ein, doch zeigen sie die enge Verbindung und gegenseitige Akzeptanz zwischen der Gesellschaft und Dill.[5]

Erste Recherchen im Stadtarchiv Karlsruhe und im Landesarchiv Baden-Württemberg belegen, dass Ludwig Dill zum Vorstand der “Deutschen Kunstgesellschaft” gehörte, doch weitere Details sind erstmal nicht zu ermitteln. Die Sucharbeit geht weiter. Die Durchsicht der lokalen Zeitungen aus den 1930er Jahren wird in den Archiven in Karlsruhe sowie in dem umfangreichen digitalisierten Bestand der Badischen Landesbibliothek durchgeführt. Kontakte zu den Nachfahren von Ludwig Dill in Dachau werden geknüpft, Korrespondenz zu den Dachauer Galerien und Museen aufgenommen, wo sich zahlreiche Dill-Gemälde befinden und wo zum 150. Geburtstag eine umfangreiche Werk-Schau durchgeführt wurde. Doch keine der Quellen hat bisher die Aktivitäten und die Beziehungen von Ludwig Dill zu der „Deutschen Kunstgesellschaft“ aufgearbeitet. Eine Dissertation von Kirsten Baumann „Wortgefechte: völkische und nationalsozialistische Kunstkritik 1927 – 1939“ geht wohl nur in wenigen Stellen auf Ludwig Dill ein, doch zeigen sie die enge Verbindung und gegenseitige Akzeptanz zwischen der Gesellschaft und Dill.[5]

„Die ‚Deutsche Kunstgesellschaft, Sitz Dresden‘ hat den alleinigen Zweck, wesenhafte und rein Deutsche Kunst zu fördern!“, zeigt Baumann zweifelsfrei auf. Beachtenswert ist, was die Kunstgesellschaft unter „Deutscher Kunst“ versteht. Dazu gehören nach deren Definition nur Werke von „deutschen“ Künstlern, davon werden jüdische und expressionistische Künstler ausgeschlossen. Somit gehören Max Liebermann, Otto Dix, Max Pechstein, nicht zu dem Kreis, Künstler, deren Werke später als „entartete“ Kunst klassifiziert wurden. Die Kunstgesellschaft bekannte sich zum Kampf gegen den „Verfall Deutscher Kunst“ und gegen „die alten Erbfeinde Deutschen Wesens, Rom und Juda“, sie nahm deshalb nur „deutschstämmige Künstler“ auf.[6]

„Die ‚Deutsche Kunstgesellschaft, Sitz Dresden‘ hat den alleinigen Zweck, wesenhafte und rein Deutsche Kunst zu fördern!“, zeigt Baumann zweifelsfrei auf. Beachtenswert ist, was die Kunstgesellschaft unter „Deutscher Kunst“ versteht. Dazu gehören nach deren Definition nur Werke von „deutschen“ Künstlern, davon werden jüdische und expressionistische Künstler ausgeschlossen. Somit gehören Max Liebermann, Otto Dix, Max Pechstein, nicht zu dem Kreis, Künstler, deren Werke später als „entartete“ Kunst klassifiziert wurden. Die Kunstgesellschaft bekannte sich zum Kampf gegen den „Verfall Deutscher Kunst“ und gegen „die alten Erbfeinde Deutschen Wesens, Rom und Juda“, sie nahm deshalb nur „deutschstämmige Künstler“ auf.[6]

Ludwig Dill engagiert sich in der „Deutschen Kunstgesellschaft“ bereits in den 1920er Jahren. 1927 hatte er das Amt des 2. Vorsitzenden der Gesellschaft inne. Über diese Anfänge erinnert sich Malerin und Begründerin der Gesellschaft Bettina Feistel-Rohmeder im Jahr 1938: „Wir von der ‚Deutschen Kunstgesellschaft‘, die wir vor elf Jahren als wahrlich ‚ein Häuflein klein‘ den Kampf um die Deutsche Kunst begannen!“[7] Feistel-Rohmeder, eine einstige Schülerin Ludwig Dills, äußerte sich immer wieder in ihrer deutlichen Wortwahl als überzeugte Vertreterin nationalsozialistischen Gedanken.

Die Leistung von Ludwig Dill als 2. Vorsitzenden wird von Feistel-Rohmeder hoch eingeschätzt: „Diesem Namen verdanken wir alle Fortschritte in der Künstlerschaft während der Jahre 1927-1932.“[8] Ludwig Dill war von dem 1. Vorsitzenden der Gesellschaft gewonnen worden, von Heinrich Blume, Lehrer und Reichstagsabgeordneter. Dieser ist damals in der Öffentlichkeit radikal antisemitisch aufgetreten.

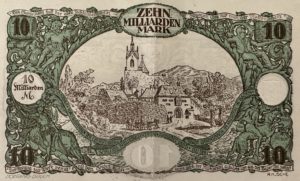

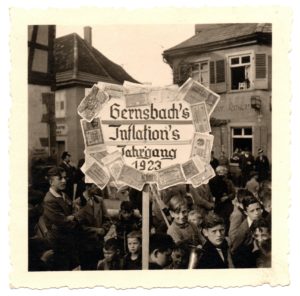

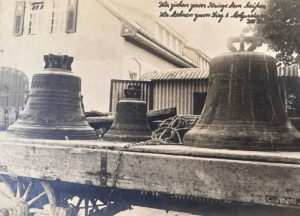

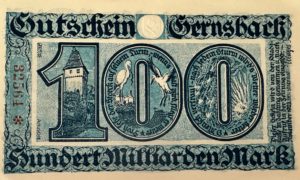

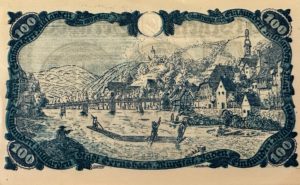

Eine der Gründe für den aufkommenden Antisemitismus kann man als Folge der Hyperinflation von 1923 sehen, die wiederum eine Folge des Ersten Weltkriegs war. Es wurde ein Sündenbock für die verheerenden Folgen der Geldentwertung gesucht. Der Stempel des „Schiebers“, der sich auf Kosten der Mitmenschen bereichert, wurde den Juden angehängt.[9]

Die „Deutsche Kunstgesellschaft“ ging aus dem 1894 gegründeten völkischen und antisemitischen „Deutschbund“ hervor. Feistel-Rohmeder stand Richard Müller zur Seite, ein Professor an der Kunstakademie Dresden, der 1911 bereits den „Protest deutscher Künstler“ gegen eine „Überfremdung“ des Kunstmarktes mitunterzeichnet hatte.

Die „Deutsche Kunstgesellschaft“ ging aus dem 1894 gegründeten völkischen und antisemitischen „Deutschbund“ hervor. Feistel-Rohmeder stand Richard Müller zur Seite, ein Professor an der Kunstakademie Dresden, der 1911 bereits den „Protest deutscher Künstler“ gegen eine „Überfremdung“ des Kunstmarktes mitunterzeichnet hatte.

Bettina Feistel-Rohmeder stellt bereits 1927 nach dem Aufkauf eines Gemäldes von Max Pechstein, Expressionist, von Reichspräsidenten Hindenburg für ein Gastgeschenk in die Schweiz die demagogische Frage: „…ob wir denn schon so arm an deutschblütigen und in Deutschen Sinne schaffenden Künstlern sind, dass wir Deutsche Kunst im Ausland durch einen Führer des Expressionismus oder Judenstiles vertreten lassen müssen.“[10]

Die Beweggründe von Ludwig Dill, sich aktiv in der „Deutschen Kunstgesellschaft“ einzubringen, sind ohne weiterem Quellenstudium nicht nachzuvollziehen. Vielleicht rühren sie aus seiner Enttäuschung heraus, dass seine Kunst nicht mehr gefragt war. Er hat in seinen späten Jahren, als er künstlerisch und gesellschaftlich nicht mehr im Mittelpunkt stand, die Wertschätzung durch die „Deutsche Kunstgesellschaft“ gerne angenommen. Für ihn bot die Vereinigung ein Forum, seine Kunst publik zu machen. Seine Werke wurden nicht mehr in den großen Ausstellungen berücksichtigt.

Die Beweggründe von Ludwig Dill, sich aktiv in der „Deutschen Kunstgesellschaft“ einzubringen, sind ohne weiterem Quellenstudium nicht nachzuvollziehen. Vielleicht rühren sie aus seiner Enttäuschung heraus, dass seine Kunst nicht mehr gefragt war. Er hat in seinen späten Jahren, als er künstlerisch und gesellschaftlich nicht mehr im Mittelpunkt stand, die Wertschätzung durch die „Deutsche Kunstgesellschaft“ gerne angenommen. Für ihn bot die Vereinigung ein Forum, seine Kunst publik zu machen. Seine Werke wurden nicht mehr in den großen Ausstellungen berücksichtigt.

Wesentliche Aufarbeitung der Ziele der Kunstgesellschaft und ihrer Organe sind in der Dissertation von Kirsten Baumann zu finden. Sie stellt detailliert die Verflechtungen der Künstlergesellschaften mit der NSDAP dar. Dabei untersucht sie die Zeitschriften „Deutsche Kunstkorrespondenz“, „Deutscher Kunstbericht“ und „Deutsche Bildkunst“. Dabei zeigt sie auf, dass der Maler Ludwig Dill die Herausgeberin Bettina Feistel-Rohmeder tatkräftig unterstützt hat.[11]

Baumann beschreibt die „Deutsche Kunstgesellschaft“ in Dresden als eine kleine, extrem aggressive völkisch-fundamentalistische Gruppierung. „Sie eröffnete den publizistischen ‚Kunstabwehrkampf‘ gegen die künstlerische Moderne, der bis zur Großen Deutschen Kunstausstellung bzw. der ‚Entarteten Kunst‘ in München andauerte.“ Sie bezeichnet die Mitglieder als völkische Fundamentalisten. „Diese völkischen Fundamentalisten waren in erster Linie Maler, aber auch Kunsthistoriker und nationalsozialistische Politiker, die sich einer konstruktiven Auseinandersetzung ebenso wie einem fachlichen Dialog über Kunst verweigerten und eine willkürliche, sektiererische Selbstabschließen betrieben.“[12] Weiter charakterisiert sie die Mitglieder: „Die Maler aus dem Umfeld der Deutschen Kunstgesellschaft bildeten einen kleinen, homogenen Kreis von traditionell akademisch arbeitenden Künstlern, Landschafts- und Tiermalern, die teilweise auch mythisch-germanischen Themen verhaftet waren. Ihr eigenes Schaffen betrachteten sie als vorbildlich für die zukünftige ‚deutsche‘ Kunst. Sie sahen sich als verkannte künstlerische Elite und Opfer einer systematischen Vernichtung ‚deutscher‘ Kunst durch die international aufgeschlossenen Kulturpolitik der Weimarer Republik.“[13]

Auch der „Arierparagraph“ muss Ludwig Dill bewusst gewesen sein. Dieser ist in den Richtlinien zur Durchführung von Ausstellungen der „Deutschen Kunstgesellschaft“ zu finden. „Nur Werke Deutschblütiger Künstler“ waren zu Ausstellung zugelassen.

Daher war es der Gesellschaft ein Dorn im Auge, dass bei der „I. Ausstellung rein Deutscher Kunst“ 1929 in Lübeck auch Werke von Max Liebermann zu finden waren. Max Liebermann gehörte als Jude und Vertreter der neuen Kunstrichtungen zu den von der Gesellschaft bekämpften Malern. Bettina Feistel-Rohmeder führt in dem „Deutschen Kunstbericht“ 1930 aus: „In der ‚Deutschen‘ Kunstausstellung aber, wo z.B. für einen Deutschen Altmeister wie Ludwig Dill heuer kein Platz war, füllten sich weite Säle mit den Klecksereien notorisch Unbegabter.“[14] Die Rede ist von der deutschen Kunstausstellung München, im Glaspalast, 1930.

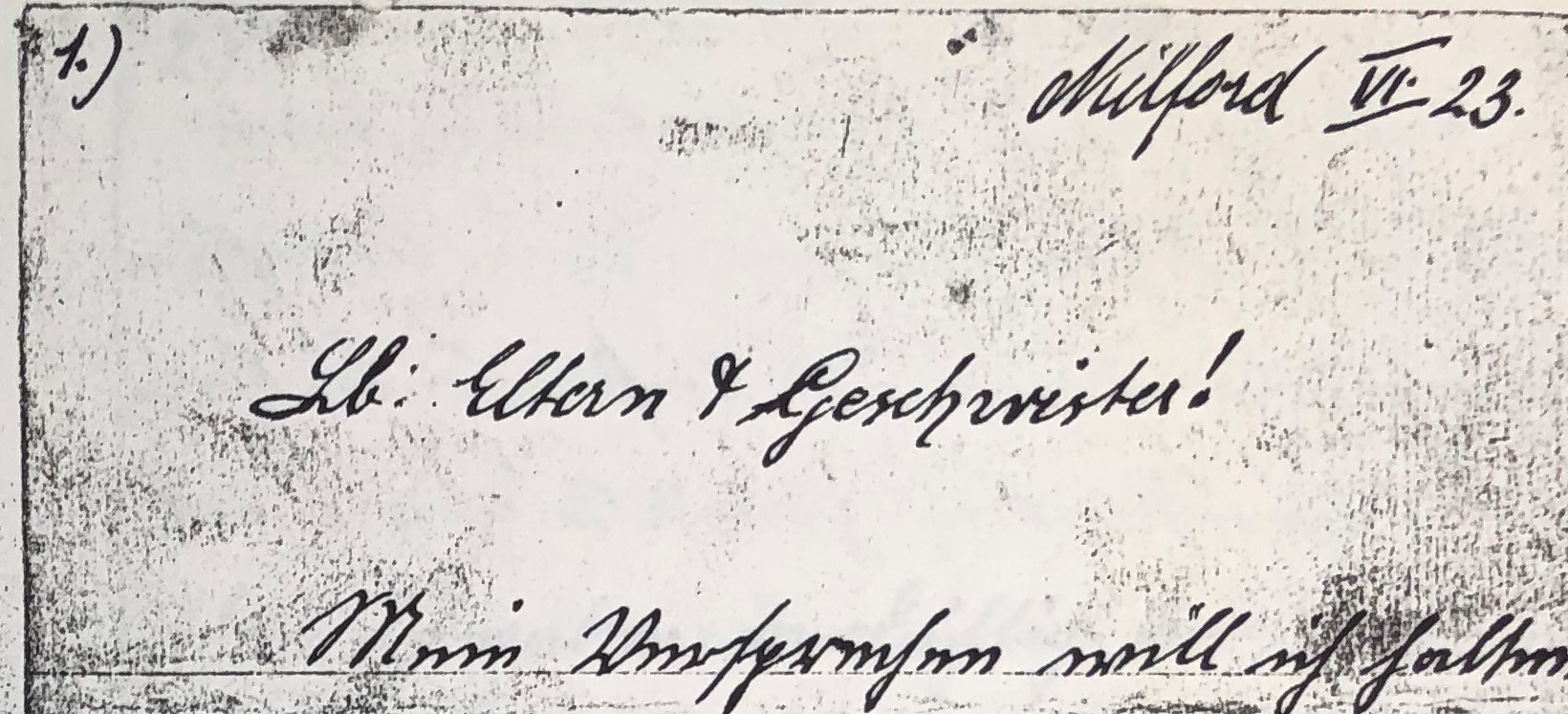

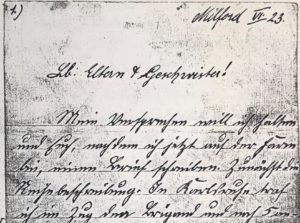

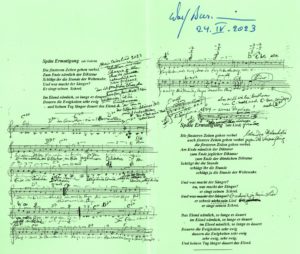

Ludwig Dill war bis ins hohe Alter geistig rege und aktiv. So schrieb er, auch als er weit über 80 Jahre alt war, Briefe und Postkarten, von Hand und in einer schönen Schrift. [15]

Bereits 1933 würdigte die Zeitung „Der Führer“ anlässlich des 85. Geburtstag die Verdienste des Künstlers Dill: „..der für eine hochstehende, lebendige artgerechte Malerei eintrat“.[16] In dem gleichen Artikel zieht „Der Führer“ aus Anlass der Ausstellung im Badischen Kunstverein das Resümee: „Mit den folgenden Ausstellungen dürfen wir erwarten, daß der Badische Kunstverein wirklich einen deutschen Kurs auf weitere Sicht einschlagen wird, und daß alle die Kräfte durch ihn gefördert werden, die aus den Wurzeln unseres Volkstums wachsen; denn nichts ist in den letzten Jahren so vernachlässigt worden wie eine wirklich nationale Kunst.“ [17]

Bereits 1933 würdigte die Zeitung „Der Führer“ anlässlich des 85. Geburtstag die Verdienste des Künstlers Dill: „..der für eine hochstehende, lebendige artgerechte Malerei eintrat“.[16] In dem gleichen Artikel zieht „Der Führer“ aus Anlass der Ausstellung im Badischen Kunstverein das Resümee: „Mit den folgenden Ausstellungen dürfen wir erwarten, daß der Badische Kunstverein wirklich einen deutschen Kurs auf weitere Sicht einschlagen wird, und daß alle die Kräfte durch ihn gefördert werden, die aus den Wurzeln unseres Volkstums wachsen; denn nichts ist in den letzten Jahren so vernachlässigt worden wie eine wirklich nationale Kunst.“ [17]

Die Recherchen in Museen und Archiven sowie das Auswerten der Literatur bestätigen mich in der Einschätzung der Fakten, die ich mir vor dem Eintauchen in die Unterlagen der 1920er und 1930er Jahren gebildet hatte: Es bedarf der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Lebens von Ludwig Dill und ein intensives Studium von Quellen zu seiner Person und seinem Werk. Hoffentlich nimmt sich einer der Bewahrer und Kenner der Dill-Werke dieser Aufgabe an und gibt eine Studie in Auftrag oder formuliert dazu eventuell eine Magister- oder Doktorarbeit.

Regina Meier

Quellen

Stadtarchiv Gernsbach, 02.13, Ludwig Dil

Michael Koch, Ludwig Dill; in: Badische Biographien NF 3 (1990)

Baumann, Kirsten, Wortgefechte: völkische und nationalsozialistische Kunstkritik 1927 – 1939, Weimar, 2002

Bettina Feistel-Rohmeder, Im Terror des Kunstbolschewismus: Urkundensammlung des “Deutschen Kunstberichtes” aus den Jahren 1927 – 33, Karlsruhe 1938

Artikel in “Der Führer”, Das Hauptorgan der NSDAP Gau Baden; der badische Staatsanzeiger, Karlsruhe, Führer-Verlag

[1] Gernsbacher Bote, Casimir Katz Verlag, Gernsbach, 1/2023, S. 10f.

[2] Der Führer; Das Hauptorgan der NSDAP Gau Baden; der badische Staatsanzeiger, Karlsruhe, Führer-Verlag, Der Führer am Sonntag, 1935; (3.2.1935), Seite 5

[3] Karlsruher Tagblatt, Karlsruhe, Müller Verlag, 1937, 1.2.1937, Seite 5

[4] Michael Koch, Ludwig Dill, in: Badische Biographien NF 3 (1990), 59-60

[5] Kirsten Baumann, Wortgefechte: völkische und nationalsozialistische Kunstkritik 1927 – 1939,Weimar, 2002

[6] Jörg Osterloh, Ausschaltung der Juden und des jüdischen Geistes, 2020, S. 106

[7] Bettina Feistel-Rohmeder, Im Terror des Kunstbolschewismus – Urkundensammlung des Deutschen Kunstberichts aus den Jahren 1927-33, 1938,

[8] Feistel-Rohmeder, a.a.O., S. 214

[9] Christoph Jahr, Hyperinflation stand am Anfang der Goldenen Zwanziger, Neue Zürcher Zeitung 25.3.2023, S. 42f.

[10] Feistel-Rohmeder, a.a.O., S. 10

[11] Baumann, a.a.O., S. 56

[12] Baumann, a.a.O., S. 9

[13] Baumann, a.a.O.,, S. 21

[14] Feistel-Rohmeder, a.a.O., S. 96

[15] Stadtarchiv Gernsbach, 02.13, Ludwig Dill, Schriftverkehr mit Paula Stoll, Karlsruhe

[16] Der Führer, 1933, 11. März 1933, Seite 8

[17] Der Führer, 1933, 11. März 1933, Seite 8

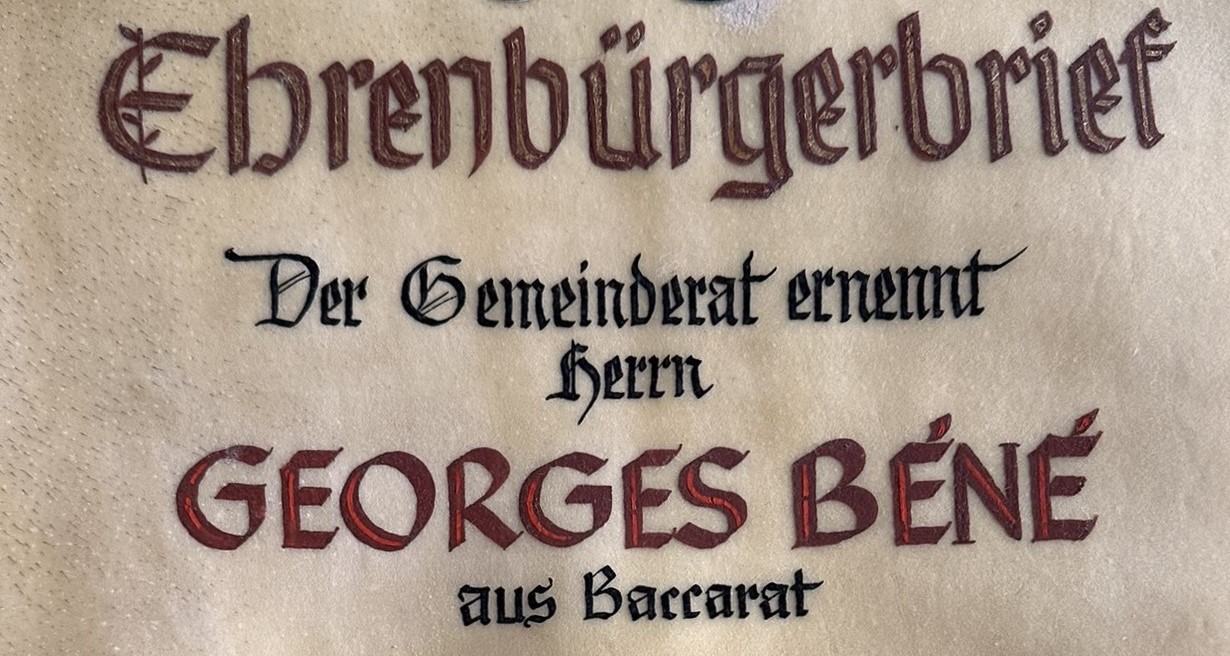

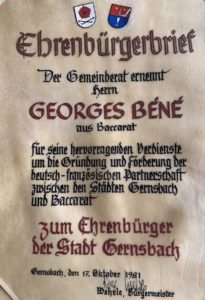

Im Zuge der Feierlichkeiten für die 60jährige Städtepartnerschaft zwischen Gernsbach und Baccarat denkt man ebenfalls an die Menschen, die diese Partnerschaft begründet und mit Leben erfüllt haben. Auf französischer Seite ist dabei Georges Béné (1905-1983) zu nennen. Er war in den Anfängen und in vielen aktiven Jahren eine treibende Kraft für die Partnerschaftsidee und stellte die deutsch-französische Verbindung auf feste Füße. Daher ernannte ihn die Stadt Gernsbach 1981 zum Ehrenbürger. Seine Leistungen strahlen bis heute in die Partnerschaftsarbeit hinein.

Im Zuge der Feierlichkeiten für die 60jährige Städtepartnerschaft zwischen Gernsbach und Baccarat denkt man ebenfalls an die Menschen, die diese Partnerschaft begründet und mit Leben erfüllt haben. Auf französischer Seite ist dabei Georges Béné (1905-1983) zu nennen. Er war in den Anfängen und in vielen aktiven Jahren eine treibende Kraft für die Partnerschaftsidee und stellte die deutsch-französische Verbindung auf feste Füße. Daher ernannte ihn die Stadt Gernsbach 1981 zum Ehrenbürger. Seine Leistungen strahlen bis heute in die Partnerschaftsarbeit hinein.  Trotz all der schrecklichen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg war das Leben von Georges Béné von einem starken Versöhnungswillen geprägt. Er war fest davon überzeugt, dass nur Verständigung zu einer gegenseitigen Achtung sowie zu einem dauerhaften Frieden führen kann. Sein Lebensweg ist bezeichnend für so manches Schicksal im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Trotz all der schrecklichen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg war das Leben von Georges Béné von einem starken Versöhnungswillen geprägt. Er war fest davon überzeugt, dass nur Verständigung zu einer gegenseitigen Achtung sowie zu einem dauerhaften Frieden führen kann. Sein Lebensweg ist bezeichnend für so manches Schicksal im deutsch-französischen Grenzgebiet. Bereits bei der Partnerschaftsfeier in Baccarat im Mai 2024 nahm der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach des Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach mit Cornelia Renger-Zorn, Ulrich Maximilian Schumann und Regina Meier zu Alain Béné Kontakt auf, um eine Würdigung des Vaters in Bahnen zu lenken. Dabei wurde der erstaunliche Lebenslauf des Franzosen lebendig. Das persönliche Gespräch mit Alain Béné gab ein sehr lebendiges Bild von der Erinnerung an die “Jumelage avec Baccarat“, an eine Zeit, in der die Menschen wieder lernten, über die Grenzen hinweg aufeinanderzuzugehen.

Bereits bei der Partnerschaftsfeier in Baccarat im Mai 2024 nahm der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach des Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach mit Cornelia Renger-Zorn, Ulrich Maximilian Schumann und Regina Meier zu Alain Béné Kontakt auf, um eine Würdigung des Vaters in Bahnen zu lenken. Dabei wurde der erstaunliche Lebenslauf des Franzosen lebendig. Das persönliche Gespräch mit Alain Béné gab ein sehr lebendiges Bild von der Erinnerung an die “Jumelage avec Baccarat“, an eine Zeit, in der die Menschen wieder lernten, über die Grenzen hinweg aufeinanderzuzugehen. Georges Béné wurde am 19. März 1905 in Schlettstadt (Sélestat) im Elsass geboren, dort besuchte er die deutsche Schule. Nach dem Abitur 1924 absolvierte er einen zweijährigen Militärdienst und trat danach ein Studium an der Universität Nancy an. Mit seinem Abschluss als Wirtschaftsingenieur sowie dem Diplom der Landwirtschaftsfakultät arbeitete er zunächst bei der Motor Oil Company in Scherwiller im Elsass, bis er die Leitung einer Im- und Exportfirma in Baccarat antrat.

Georges Béné wurde am 19. März 1905 in Schlettstadt (Sélestat) im Elsass geboren, dort besuchte er die deutsche Schule. Nach dem Abitur 1924 absolvierte er einen zweijährigen Militärdienst und trat danach ein Studium an der Universität Nancy an. Mit seinem Abschluss als Wirtschaftsingenieur sowie dem Diplom der Landwirtschaftsfakultät arbeitete er zunächst bei der Motor Oil Company in Scherwiller im Elsass, bis er die Leitung einer Im- und Exportfirma in Baccarat antrat. Im Frühjahr 1939 heiratete er und übernahm die Leitung des Familienunternehmens seiner Frau, das er beachtlich ausbaute. Seine Frau Thérèse Berr (1910-1993) stammt aus einer jüdischen Familie. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wurde die Ehe von beiden Familien akzeptiert. Zu Beginn des Krieges wurde er zu der militärischen Kfz-Dienststelle der französischen Armee eingezogen. Die Kriegswirren führten ihn nach Villeneuve-sur-Lot, etwa 800 Kilometer entfernt von Baccarat, wie einige andere Familien ihrer Heimatstadt. Dort wurde 1942 Sohn Alain geboren.

Im Frühjahr 1939 heiratete er und übernahm die Leitung des Familienunternehmens seiner Frau, das er beachtlich ausbaute. Seine Frau Thérèse Berr (1910-1993) stammt aus einer jüdischen Familie. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wurde die Ehe von beiden Familien akzeptiert. Zu Beginn des Krieges wurde er zu der militärischen Kfz-Dienststelle der französischen Armee eingezogen. Die Kriegswirren führten ihn nach Villeneuve-sur-Lot, etwa 800 Kilometer entfernt von Baccarat, wie einige andere Familien ihrer Heimatstadt. Dort wurde 1942 Sohn Alain geboren. Nach Kriegsende kam Georges Béné nach Baccarat zurück. Er baute das daniederliegende Familienunternehmen neu auf und engagierte sich im städtischen Leben Baccarats: Von 1959 bis 1966 war er Stadtrat und ab 1971 Bürgermeisterstellvertreter.

Nach Kriegsende kam Georges Béné nach Baccarat zurück. Er baute das daniederliegende Familienunternehmen neu auf und engagierte sich im städtischen Leben Baccarats: Von 1959 bis 1966 war er Stadtrat und ab 1971 Bürgermeisterstellvertreter. Seine Kenntnisse der deutschen Sprache, aber auch weil er die beiden Länder zusammenbringen wollte, damit sich die Tragödie eines Krieges nicht wiederholt, führten dazu, dass er immer in der ersten Reihe bei den Partnerschaftsaktivitäten zu finden war. Durch seine Hobbies Angeln, Jagd und Sport kamen die intensiven Kontakte zum Anglerverein und zu den Jägern Gernsbachs zustande. Auch die Begegnungen zwischen den Sportvereinen Gernsbachs und Baccarats fußen auf seinen Initiativen. In Baccarat kommt die Würdigung für sein Engagement in der Benennung der Sporthalle zum Ausdruck, wo eine Plakette an sein Wirken erinnert. Ein Höhepunkt für seinen unermüdlichen Einsatz für die Partnerschaft war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde am 17. Oktober 1981 in Gernsbach.

Seine Kenntnisse der deutschen Sprache, aber auch weil er die beiden Länder zusammenbringen wollte, damit sich die Tragödie eines Krieges nicht wiederholt, führten dazu, dass er immer in der ersten Reihe bei den Partnerschaftsaktivitäten zu finden war. Durch seine Hobbies Angeln, Jagd und Sport kamen die intensiven Kontakte zum Anglerverein und zu den Jägern Gernsbachs zustande. Auch die Begegnungen zwischen den Sportvereinen Gernsbachs und Baccarats fußen auf seinen Initiativen. In Baccarat kommt die Würdigung für sein Engagement in der Benennung der Sporthalle zum Ausdruck, wo eine Plakette an sein Wirken erinnert. Ein Höhepunkt für seinen unermüdlichen Einsatz für die Partnerschaft war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde am 17. Oktober 1981 in Gernsbach. 1983 verstarb Georges Béné überraschend auf dem Rückweg von einem Besuch in Gernsbach. In den Kondolenzschreiben von Bürgermeister Rolf Wehrle nach Baccarat kam die Wertschätzung für den unermüdlichen Förderer der Partnerschaft zum Ausdruck: „Nicht nur Ihre Stadt verliert einen guten Bürger, auch wir werden in Zukunft auf einen großen und besonderen Freund, auf einen Granitstein unserer gegenseitigen Freundschaft verzichten müssen.“ Für Baccarat war sein Tod ebenso ein einschneidendes Ereignis. Eigentlich sollte er nach seiner Rückkehr aus Gernsbach die Verdienstmedaille der Stadt Baccarat erhalten. So hatte der Baccarater Bürgermeister die schmerzliche Pflicht, ihm dies auf seinem Totenbett zu verleihen. “Wir werden sein Werk fortsetzen, denn seine Hingabe und Toleranz bleiben für uns vorbildlich.“

1983 verstarb Georges Béné überraschend auf dem Rückweg von einem Besuch in Gernsbach. In den Kondolenzschreiben von Bürgermeister Rolf Wehrle nach Baccarat kam die Wertschätzung für den unermüdlichen Förderer der Partnerschaft zum Ausdruck: „Nicht nur Ihre Stadt verliert einen guten Bürger, auch wir werden in Zukunft auf einen großen und besonderen Freund, auf einen Granitstein unserer gegenseitigen Freundschaft verzichten müssen.“ Für Baccarat war sein Tod ebenso ein einschneidendes Ereignis. Eigentlich sollte er nach seiner Rückkehr aus Gernsbach die Verdienstmedaille der Stadt Baccarat erhalten. So hatte der Baccarater Bürgermeister die schmerzliche Pflicht, ihm dies auf seinem Totenbett zu verleihen. “Wir werden sein Werk fortsetzen, denn seine Hingabe und Toleranz bleiben für uns vorbildlich.“ Sein Sohn Alain schaut in seinen Erinnerungen zufrieden auf das Lebenswerk seines Vaters zurück: „Er wurde für sein Engagement, seine Ernsthaftigkeit, aber auch seine Fröhlichkeit geschätzt.“ Seine Familie würdigt es sehr, dass jährlich zum Todestag von Geoges Béné ein Blumengruß aus Gernsbach auf sein Grab gelegt wird.

Sein Sohn Alain schaut in seinen Erinnerungen zufrieden auf das Lebenswerk seines Vaters zurück: „Er wurde für sein Engagement, seine Ernsthaftigkeit, aber auch seine Fröhlichkeit geschätzt.“ Seine Familie würdigt es sehr, dass jährlich zum Todestag von Geoges Béné ein Blumengruß aus Gernsbach auf sein Grab gelegt wird.