Im Oktober 2025 stand eine Danzig-Reise an. Ich wagte es mal wieder, mich auf die Spuren meiner Eltern und Großeltern in deren Geburtsstadt zu begeben. Das letzte Mal war ich 2016 zu Archivrecherchen in Danzig, dann brachte Corona erstmal einen Einschnitt in weitere Reisepläne.

Davor waren wir zu zweit 2012 in Danzig, damals zur Fußball-Europameisterschaft. Damals konnten wir sogar eines der Länderspiele in dem neuen Bernsteinstadion erleben! Während der Fußball-Europameisterschaft 2012 erhielt das Stadion die werbefreie Bezeichnung Arena Gdańsk, heute heißt es. Polsat Plus Arena Gdańsk nach einem privaten Fernsehsender. Für mich bleibts das „Bernstein-Stadion“!

Unterwegs in Sachen Familienforschung

Den Auftakt meines Danzig-Besuch bildete ein Ballettabend in der Oper Baltica, in der Straße Zwycięstwa, früher unter Danziger Langfuhr-Allee bekannt.

Meine Vorhaben bei der Danzig-Reise waren Archivrecherchen in Sachen Familienforschung. Doch schon am ersten Tag wurden diese Anstrengungen auf eine schwere Belastungsprobe gestellt. Bei dem Besuch des Staatsarchivs stand ich vor verschlossenen Türen: „Heute und morgen wird der Lesesaal renoviert“. Also nichts mit Ausleihen von Archivalien geschweige denn weiteren Recherchen.

Ich nahm die angebotene Alternative an und begab mich ins Danziger Standesamt. Nach 90 Minuten anstrengender Anreise stand ich schließlich in dem Amtsgebäude und ging den Spuren meines 1945 verstorbenen Onkels Franz nach. Die Geschichte des Bruders meiner Mutter erzählte sie mir bei unserem ersten gemeinsamen Besuch in Danzig 1983. Viel wusste ich nicht von dem unter dramatischen Umständen in den letzten Kriegstagen verstorbenen 29-Jährigen. Doch dank der Amtsakten fand ich sogar das Todesdatum heraus. Irgendwie befremdlich, dass inmitten des letzten Kriegshandlungen die Standesamts-Eintragungen vollzogen wurden!

Meine Tage in Danzig waren eingebettet in den „Tag der Danziger“. Diese vom Bund der Danziger e.V. ( BdDA) organisierten Treffen beinhaltete nicht nur einen Vortrag und ein Festprogramm, sondern vielmehr auch einen geführten Stadtrundgang durch die Ostseemetropole, eine Fahrt durch das Große Werder sowie ein Besuch des Konzentrationslagers Stutthof. Dabei wurde jeweils betont, dass nicht der Blick in die Vergangenheit im Zentrum des Treffens steht, sondern das Bekräftigen der Versöhnung und den Wunsch nach einem friedlichen Miteinander zwischen den Völkern.

Der Verein der Danziger mit Sitz in Lübeck, der sich hauptsächlich der Heimatpflege und Heimatkunde, insbesondere durch Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Danziger Kultur, der Sprache und der Mundarten sowie Vermittlung der Danziger Identität kümmert, hatte zu einem dreitätigen Treffen nach Danzig eingeladen.

„Gegen Danzig ist alles nichts…“

Bereits am Freitag fand ein Abend mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (TPN) Die neuen Räumlichkeiten und der neu strukturierten Lesestube in der Starowiesjka 15 (Lautentaler Weg) statt.

Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Daniela Grenz und Stefan Kutscher „Gegen Danzig ist alles nichts…“. Grenz, die 2. Vorsitzende des BdBA, hat ihre Erfahrungen und ihre Recherchen zur ihrer Danziger Familie in einem Vortrag zusammengefasst. Die Anwesenden bewunderten ihre Zielstrebigkeit bei der Suche nach Details der Familiengeschichte und konnten anhand der historischen Familien- und Danzig-Fotos Parallelen zu der eigenen Familiengeschichte ziehen. Denn viele in der Gruppe hatten Verwandte, die in Danzig seit Generationen beheimatet sind. Doch viele tun sich mit der Aufarbeitung schwer. Zum einen fehlen nachweisbare Details Familiengeschichte, vieles ist nur mündlich und bruchstückhaft überliefert. Daher war es für viele mutmachend, ein Ergebnis von jahrelangen Familienforschung in dieser professionellen Form zu erleben. Dies beflügelte das anschließend gesellige Beisammensein. Das herzliche Willkommen von Jolanta Murawska, Vorsitzende des TPN (Deutsch-Polnische Gesellschaft in Danzig) und ihrer Stellvertreterin Karolina Misztal-Świderska folgte ein reichhaltiges Buffet, das aus eigenen Reihen gestemmt worden. Bereits an diesem ersten Zusammentreffen wurden bestehende Beziehungen gepflegt und neue geknüpft . Die Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Minderheiten aus Danzig, Gdingen, Dirschau und Stolp waren viel gesuchte Gesprächspartner. Für Hannes Mundinger, Kulturdezernent am Deutschen Generalkonsulat Danzig, bot der Abend ein willkommene Begegnung mit zahlreichen Akteure der Danzig-deutschen Freundschaft.

„Aus Erinnerung Zukunft gestalten“

Das zentrale Festprogramm des Tags der Danziger fand am Samstag in der Aula der Musikakademie (AMUZ), einem renommierten Versammlungssaal nahe des Zentrums von Danzig, statt.

Für Marcel Pauls, Vorsitzender des BdDA, betonte bei seiner Begrüßung zum Festprogramm diesen historischen Augenblick, denn Danzig war und ist ein Ort der Bewegung. Er führte aus, dass von hier jene Kraft der Freiheit und der Erneuerung ausging, die mit der Solidarność-Bewegung den Eisernen Vorhang ins Wanken brachte. Damit wäre nicht nur Polen verändert worden, sondern ganz Europa – und habe vielen der ehemaligen Danzigern die Möglichkeit gegeben, die alte Heimat nicht als Fremde, sondern als Freunde wieder aufzusuchen. Dem BdDA ist es ein Anliegen, aus Erinnerung Zukunft zu gestalten.

Am Schluss seiner Rede zitierte Pauls einen Satz von Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens nach dem Zweiten Weltkrieg: „Versöhnung ist nicht das Vergessen. Sie ist das Erinnern mit Würde.“ Er dankte allen Aktiven, die dieses Treffen möglich gemacht haben und sich für das Programm engagiert haben, allen voran Ulrike Lorinser vom BdDA.

Impulse für Frieden und Verständigung setzen

In seiner Eigenschaft als Beauftragter für Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler des Landes Nordrhein-Westfalen sprach Heiko Hendriks, ein Grußwort. Er war auch gekommen, um die Bande, die er bereits 2021 als Schirmherr des Tags der Danziger in Düsseldorf geknüpft hatte, weiter zu kräftigen. Außerdem konnte er am Rande der Veranstaltung die letzten Details besprechen, bevor Basil Kerski als Präsident des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf wechselt. Kerski gibt nach 14 Jahren die Leitung des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig auf, das etwa eine Million Besucher pro Jahr zählt. Hendriks betonte in seiner Rede, dass es bei dem Tag der Danziger nicht um eine Verklärung einer rückwärtsgerichteten Erinnerung geht, sondern im Mittelpunkt steht, Impulse für Frieden und Verständigung zu setzen. Für die Deutschen Minderheiten in Polen sprach Jadwiga Goljan, Gdingen, ein Willkommen.

Symbiose von Danzig und Solidarnosc

Professor Stefan Chwin, der dem deutschen Publikum vor allem wegen seiner Romane, die in Danzig angesiedelt sind, bekannt ist, sprach über „Danzig als Hauptstadt der aufbegehrenden Polen: Solidarnosc als Hoffnung für die Menschen in Polen, Berlin und Europa“. Der Vortrag, der auf Vermittlung des Kulturreferats Westpreußen möglich gemacht wurde, nahm die einzelnen Stationen der Freiheitsbewegungen in der DDR 1953, in Posen 1956 und Budapest, sowie Prag 1968 und schloss mit den historischen Ereignissen in Danzig 1970 und 1980. Er ging auf die deutsche Solidarität von Deutschen für Solidarnosc ein. Hilfreich war für den Vortrag, den der Schriftsteller auf polnisch hielt, die Einblendung zahlreicher mit Untertiteln versehenen historischen Fotos.

Die herausragende musikalische Umrahmung des Festprogramms wurde von Daniela Grenz und Stefan Kutscher übernommen. Die beiden verstanden es meisterhaft mit ihren Akkordeons die Festgemeinde mit auf gleichermaßen klassischen wie gefühlvolle musikalische Reise mitzunehmen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm beinhaltete eine Busfahrt durch das Große Werder, in der Wolfgang Naujocks durch seine neue, alte Heimat führte. Mit viel Detailwissen machte er auf die lokalen Besonderheiten von Natur und Kultur aufmerksam. Dazu gehörten der Stopp bei einem historischen Vorlaubenhaus sowie einer Windmühle. Besonderes Erlebnis war der Besuch der Holzkirche in Palschau aus dem 16. Jahrhundert. Bei dem Rundgang durch Tiegenhof zeigte Naujocks die Entwicklung der nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstörten Kleinstadt zu einer lebenswerten, sich weiterentwickelnden Provinzhauptstadt von Nowy Djor auf.

Eine Stadtführung durch Danzig stand ebenso auf dem Programm. Auch wenn einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Stadt kennen, waren sie doch offen für neue Sichtweisen. Die Stadtführerin verstand es gekonnt, das mehrere hundert Jahre der Geschichte Danzigs, mit den Erinnerungen an ein Danzig um 1939 und der heutigen Situation zu verbinden.

Trotz des straffen Programms blieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genügend Zeit des Kennenlernens und des Austausches eigener oder Familienerfahrung des Danzigerlebens

Der Sonntag war dem Gedenken gewidmet. Eine Gruppe fuhr nach Stutthof und dem dortigen ehemaligen Konzentrationslager. Unter der fachkundigen Führung von Wolfgang Naujocks erfuhr die Gruppe nicht nur das Entstehen des Lagers ab 2. September 1939, sondern folgte den Ausführungen, die darlegten unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen die Lagerinsassen damals hier leben mussten. Das neugestaltete Besucherführung zeigte, dass hier viel Wert auf Erinnern, aber auch auf Vergeben gelegt wird.

Der Besuch der historischen Kirche in Steegen war der passende Abschluss einer belastenden Nachmittags, dessen Erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher nicht so schnell vergessen. Mit einem Spaziergang am Strand der Ostsee konnte man sich bei bestem Herbstwetter nochmals den Wind um die Ohren wehen lassen. In den Buden am Strand wurden nicht nur Kaffee und Kuchen angeboten, auch für den herzhaften Appetit wurden Gerichte aus frischem Fisch geboten – bis hin zur Aalsuppe.

Das angenehme Herbstwetter ermöglichte mir nach der Rückkehr nach Danzig noch, auf den Hagelsberg zu gehen. Zuerst versuchte ich auf den Bischofsberg zu kommen, doch irgendwann stand ich vor einer verschlossenen Eisentür. Ein Erreichen des höchsten Punkts war nicht möglich. Umso erfolgreicher war das Besteigen des Hagelsberges. Hinter dem Bahnhof gelegen hat man von dort oben einen herrlichen Rundblick auf Danzig, seinen vielen Türmen und seinen engstehenden Häusern der Altstadt. Doch für mich war nicht dies nicht der einzige Grund, hier hinaufzusteigen. Auch nicht das Nachspüren der im Roman „Der goldene Pelikan“ von Stefan Chwin beschriebenen Plätze. Vielmehr wollte ich dem Grab meines Onkels nachgehen. Er wurde zu Beginn 1945 hier bei „Schießstange“ beerdigt. Die Kriegswirren, die Nachkriegszeit und der Wiederaufbau der völlig zerstörten Stadt Danzig brachten es mit sich, dass viele Friedhöfe nicht mehr existieren. So hat man 2002 am Fuße des Hagelsbergs, gleich hinter dem Bahnhof, den „Friedhof der nicht mehr existierenden Friedhöfen“ angelegt. Dabei handelt es sich um eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die aufgelösten Friedhöfe der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften in Danzig. Ein weiteres aktuelles Zeichen der Versöhnung und Vergebung. Für mich ein wichtiger Ort, um einen weiteren Teil der bislang verschütteten Familiengeschichte vor dem Vergessen zu bewahren.

„Do zwidanje“

Für mich waren die Tage in Danzig damit noch nicht beendet. Es stand der verschobene Besuch im Staatsarchiv in Danzig noch an. Und auch dort fand ich wesentliche Bausteine für die Familiengeschichte. Der hilfreiche Archivar verwies mich auch an die umfangreichen Online-Fundstellen. Mittlerweile sind wesentliche Teile des Archivs online zugängig. Allerdings muss man der polnischen Sprache mächtig sein, oder jeweils ein ónline-Übersetzungs-Hilfsmittel zurückgreifen können. Aber das hatte ich ja schon im Standesamt erfahren.

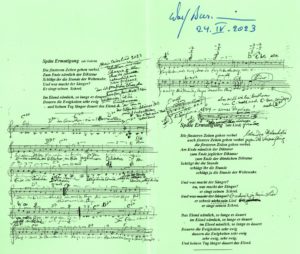

Nach einem anstrengenden Archivstunden gönnte ich mir ein letztes gutes Abendessen im historischen Zentrum von Danzig. Und als musikalischen Ausklang ein Klavierkonzert bei Kerzenschein: Chopin in der Katharinenkirche. Ein schöner Bogen wurde somit mit der Musik geschlagen: von dem klassischen Ballettmusik über excellente Akkordeonklänge wieder zurück zu romantischen Klavierklängen.

Und der Schlusssatz für die Danzig-Besuche ist noch nicht gesprochen, vielmehr haben sich weitere Besuchsstationen und Anknüpfungspunkte in der Famliengeschichte ergeben. Es ist eher ein nachdrückliches „Do zwidanje“ an den Schluss des Rückblicks zu setzen.

Regina Meier – Oktober 2025

In der Zeitschrift 2/2025 des Bunds der Danziger ist eine Zusammenfassung der Reise veröffentlicht worden und kann dort auch bezogen werden.

Viele Aspekte der Klimaschutz-Funktion des Waldes konnte Prof. Kaiser in seinem Vortrag nicht ausführen. Weitere Details finden sich in seinem neuen Buch

Viele Aspekte der Klimaschutz-Funktion des Waldes konnte Prof. Kaiser in seinem Vortrag nicht ausführen. Weitere Details finden sich in seinem neuen Buch

Doch der Besuch der Papierkunst-Ausstellung war eindeutig der Höhepunkt dieser Bayern-Fahrt. So viele Ideen, so viel handwerkliches Können, so viele kreative Umsetzungen – was alles aus dem Werkstoff Papier geschaffen werden kann!

Doch der Besuch der Papierkunst-Ausstellung war eindeutig der Höhepunkt dieser Bayern-Fahrt. So viele Ideen, so viel handwerkliches Können, so viele kreative Umsetzungen – was alles aus dem Werkstoff Papier geschaffen werden kann!

Sicherlich fällt einem das größte Objekt der Austellung sofort ins Auge. “Der gebeutelte Mann” von

Sicherlich fällt einem das größte Objekt der Austellung sofort ins Auge. “Der gebeutelte Mann” von  Das gilt auch für das unverwechselbare Stück von

Das gilt auch für das unverwechselbare Stück von  Die Lichtinstallation von

Die Lichtinstallation von  Und wer nach all dem Betrachten der Kunstwerke auch noch etwas mit nach Hause nehmen wollte, kam auch auf seine Kosten. Da gabs jede Menge attrativer Geschenke, bis hin zu interessanten Broschen und Colliers aus Papier.

Und wer nach all dem Betrachten der Kunstwerke auch noch etwas mit nach Hause nehmen wollte, kam auch auf seine Kosten. Da gabs jede Menge attrativer Geschenke, bis hin zu interessanten Broschen und Colliers aus Papier.