Zum Tag des offenen Denkmals 2025 hat sich der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach etwas Besonderes einfallen lassen. Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Baccarat stand in diesem Jahr nicht ein einzelnes Bauwerk im Mittelpunkt, sondern wurde in einem Rundgang durch Gernsbach wurde den französischen Spuren in der Stadt nachgegangen.

Diese kann man vom Gernsbacher Rathaus, über den Marktplatz mit dem historischen Goldenen Bock und dem Alten Rathaus, über den Wolkensteinschen Hof und Stadthalle bis zum Georges Béné-Platz verfolgen.

Beginnt man den Rundgang beim Gernsbacher Rathaus, entdeckt man dort wichtige Urkunden zur deutsch-französischen Freundschaft und Partnerschaft zu Baccarat. Dort befinden sich nämlich die Originale der Urkunden aus dem Jahr 1964, in denen die Gemeinschaft begründet wurde. Mit den Unterschriften der beiden Bürgermeister Hubert Ancel und August Müller verpflichteten sich beide Städte „dauernde Verbindungen zwischen den Stadtbehörden aufrecht zu erhalten, auf allen Gebieten den Austausch zwischen ihren Einwohnern zu begünstigen, um durch ein besseres, gegenseitiges Verstehen den lebendigen Geist der europäischen Brüderlichkeit zu fördern.“ Diese Vereinbarung wurde 1965 in Baccarat von den beiden Bürgermeistern Dr. Jean Marie Fève und August Müller bekräftigt.

Gleich daneben findet sich ein weiteres Symbol für die Verbundenheit mit Frankreich und eine Würdigung der partnerschaftlichen Beziehungen. 1998 wurde die Stadt Gernsbach mit der Ehrenplakette des Europarates für vorbildliche Partnerschaftsarbeit ausgezeichnet. Dies geschah als Anerkennung und Würdigung für die herausragenden Leistungen der Stadt zur Förderung des europäischen Gedankens. Die Ehrenplakette wird nur selten vergeben: seit 1955 erhielten lediglich rund 250 Städte und Gemeinden aus Ländern der EU diese Auszeichnung.

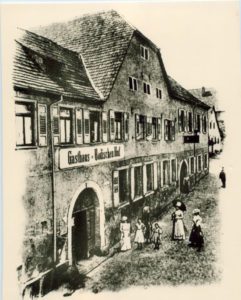

Einen Sprung zurück in die Geschichte wird bei der nächsten Station der französischen Beziehungen gemacht. 1840 logierte Schriftsteller Victor Hugo in Gernsbach. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits eine Berühmtheit, denn sein Erfolgsroman „Der Glöckner von Notre Dame“ war 1831 erschienen. Zwischen 1838 und 1840 unternahm Hugo drei Reisen entlang des Rheins und dabei machte er einen Stopp in Gernsbach. Seine Reiseschilderungen veröffentlichte er 1841 (dt. 1842) in dem Werk „Der Rhein. Briefe an einen Freund“. In einer spannenden Recherche gelang es dem Gernsbacher Stadtarchivar Winfried Wolf, vor knapp 20 Jahren, eine Notiz aus dem Reisetagebuch von Victor Hugo zu finden und diese genau in dem Gasthaus „Zum Goldenen Bock“ am Marktplatz zu verorten. Hugo schrieb: “Am Ausgang des Murgtals liegt Gernsbach, eine hübsche kleine Stadt zwischen Bäumen und Felsen. Ein Schloss als Ruine, reizende Brunnen aus dem 15. Jahrhundert und ein hübsches Gebäude aus der Renaissance mit Giebeln und Türmchen in Rot.”

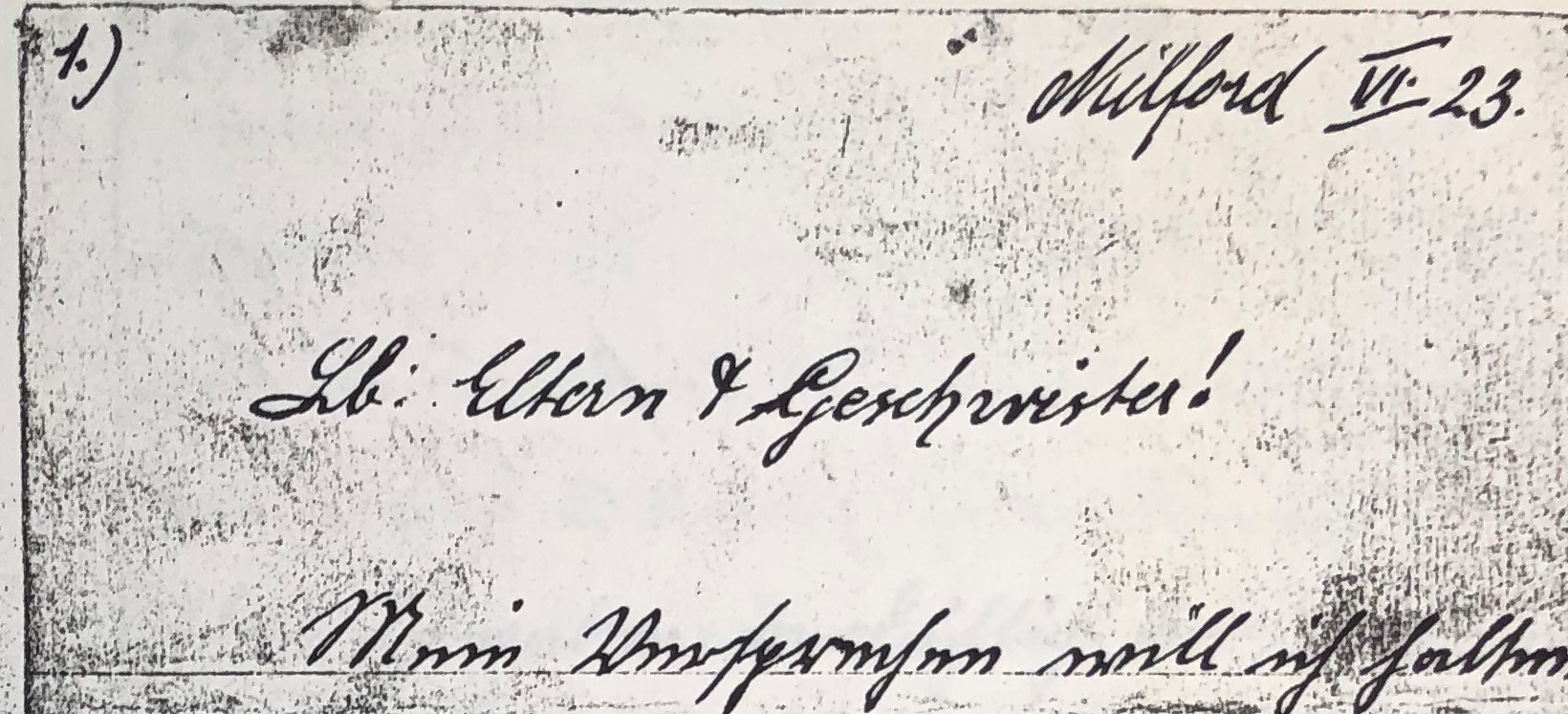

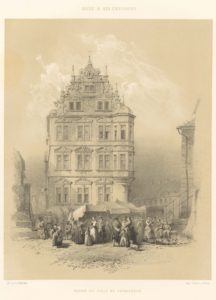

Zweifelsfrei handelt es sich bei dem „Gebäude aus der Renaissance mit Giebeln und Türmchen in Rot“ um das Alte Rathaus, das ja genau gegenüber seiner Unterkunft gelegen ist. Insgesamt dauerte der Aufenthalt Victor Hugos eine Nacht. Er bezog Quartier in dem von ihm so genannten „Hotel Post“, wobei es sich um das „Gasthaus zum Goldenen Bock“ handelte (damals war dort das Postamt untergebracht). Victor Hugo hielt an jenem 24. Oktober 1840 den Übernachtungspreis sowie seine Reiseroute fest. Am nächsten Morgen fuhr er schon wieder weiter, aber immerhin war ihm dieser Aufenthalt ein paar Zeilen wert.

Das Alte Rathaus hat wohl keine französischen Wurzeln, es wird allerdings aus einem anderen Grund in diesen Rundgang aufgenommen. Seit vielen Jahren ist ein Stich des Alten Rathauses Motiv für das Plakat des Altstadtfestes und somit wohl allen in Gernsbach wohlbekannt. Er gehört der Publikation „Bade & ses environs, dessinés d’aprés nature par Jules Coignet avec des notices par Amédée Achard, Paris 1858“ (Baden und seine Umgebungen) und stammt von Léon Jean-Baptist Sabatier, einem französischen Landschafts- und Architekturmaler. In dem Werk sind mehrere Ansichten aus Baden-Baden wie auch von Schloss Favorite, Rotenfels, Gernsbach und Forbach enthalten. Somit hat ein französischer Stich das Gernsbacher Wahrzeichen attraktiv in Szene gesetzt.

Der nächste Halt vor dem ehemaligen Wolkensteinschen Hof geht aus einen anderen Themenbereich hervor, der ebenfalls französische Spuren in Gernsbach hinterlassen hat. Von dort ist eines der wenigen Fotos überliefert, die während der Besatzungszeit der Franzosen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Verschiedenen privaten Aufzeichnungen kann man entnehmen, dass die ersten Soldaten, die die Gemeinde besetzten, freundlich und zuvorkommend waren. Frida Bohnert, die in der Weinbergstraße wohnte, hält für Freitag, den 13. April 1945, beispielsweise fest: „Heute früh 1/2 9 kamen 2 Franzosen mit vorgehalt. Revolver zur Hausdurchsuchung, waren sehr anständig.“ Der katholische Pfarrer Ernst Bernauer schreibt in seinem Bericht: „Pfarrer und Pfarrhaus wurden in keiner Weise belästigt, am 12. April kam ein französischer Leutnant ins Pfarrhaus, begrüßte den Pfarrer und alle Pfarrhausbewohner (damals 9 Personen) und fragte: ‚Na, wie geht’s, Herr Pfarrer?‘ Ebenso waren die Schwestern und das Schwesternhaus in keiner Weise Belästigungen ausgesetzt.“ Erst beim Durchmarsch der nachfolgenden Truppen begann eine harte Zeit für die Bevölkerung. Aus jenen Tagen sind Misshandlungen und Vergewaltigungen, wie auch Plünderungen überliefert.

Die Franzosen beschlagnahmten für ihre Soldaten und Verwaltung mehrere Gebäude. Der General wohnte in der Villa Felix Hoesch. Vom 1. August 1945 residierte dort General Bouquae. Die Gendamerie Française war im „Wilden Mann“ in der Bleichstraße. Der Platzkommandant bezog das Kornhaus als Kommandantur. Im Alten Rathaus lagen französische Mannschaften, ebenso war die Villa beim Scheuerner Übergang requiriert. „Ebenso wurden das obere Forstamtsgebäude und das gegenüberliegende Amtsgerichts- und Notariatsgebäude für die französischen Besatzungstruppen beschlagnahmt“, berichtet ein Chronist später in der Tageszeitung. Im Haus in der Badner Straße 2 waren zwei Offiziere mit ihren Familien untergebracht, die ihr Domizil liebevoll „Le Petit Chateau“ nannten. Daraus ergaben sich später Kontakte. So knüpfte ein Franzose, der als Kind mit seiner Familie in der Nachkriegszeit dort gelebt hatte, Kontakt zu den heutigen Bewohnern und erfüllte sich zu seinem 80. Geburtstag den Wunsch, das Haus mal wieder zu besuchen. Er erinnerte sich gerne an die Kindheit in Gernsbach, wenn auch die äußeren Umstände nicht einfach gewesen waren.

Der Rundgang „auf den französischen Spuren durch Gernsbach“ führt weiter an die Stadthalle. Dort findet sich ein Glasbild aus Baccarat als ein Symbol für die Partnerschaft zu der französischen Stadt. Mit den Silhouetten des Storchenturms sowie der Baccarater Kirche werden zwei herausragende Bauwerke der jeweiligen Stadt in farbigem Glas dargestellt. Ein zweites Exemplar dieses Werkes steht im Park beim Rathaus in Baccarat.

Zwei spektakuläre Meilensteine französischen Ursprungs haben die Tour de France 1987 und 2005 gesetzt. Im Jahr 1987 verlief die Tour de France durch Gernsbach, über die Weinbergstraße gings hinauf nach Staufenberg.

Am 14. Juli 2005 durchquerte das legendäre Radrennen wieder Gernsbach auf der Etappe von Pforzheim nach Gérardmer. Die Strecke verlief über die Hofstätte, die Waldbachstraße hinauf zum „Col de Nachtigall“. Zahlreiche Schaulustige und Sportbegeisterte fieberten den Radsport-Ikonen Lance Amstrong und Jan Ullrich entgegen. Jan Ullrich hatte 1997 als erster Deutscher die Tour de France gewonnen. Dieser Triumph macht ihn zum Superstar des Radsports, sein Gegner, der Amerikaner Lance Armstrong, war ebenso ein Favorit in diesem Rennen. Beiden wurden jedoch später aufgrund der Doping-Verwicklungen unter anderem die Siege in dieser Tour abgesprochen.

Doch die Top-Favoriten sah man nur kurz bei ihrer Fahrt durch die Stadt, das Fahrerfeld raste in einem atemberaubenden Tempo vorbei. Aufsehen erregte 2005 der riesige Tross, der den Radlern vorwegfuhr und schon Stunden vor dem Fahrerfeld für Spektakel auf den Straßen sorgte. In der Stadt gabs jede Menge Attraktionen. Im Rathaus war eine Ausstellung des Stadtarchivs und des Arbeitskreises Stadtgeschichte zu sehen „Von der Laufmaschine zum Karbon-Rad“. Denn die Strecke von Gernsbach zum Müllenbild war schon einmal im Fokus der Geschichte: Hier absolvierte Friedrich von Drais 1817 die erste Bergfahrt der Fahrradgeschichte, sicher in einem anderen Tempo als die High-Tec-Rennräder der heutigen Profi-Fahrer.

Weiter geht’s auf dem Rundgang hinunter die Waldbachstraße. Dort findet sich bei dem kleinen Wasserfall eine Gedenkplatte zu Ehren von Georges Béné (1905-1983) aus Baccarat. Er war einer der Wegbereiter der Städtepartnerschaft zwischen Baccarat und Gernsbach. Er förderte in politischen und gesellschaftlichen Ämtern den erfolgreichen Start der Freundschaft über den Rhein hinweg und erhielt 1981 die Ehrenbürgerwürde Gernsbachs.

Zum 30jährigen Jubiläum der Partnerschaft enthüllten die Bürgermeister Dieter Knittel und Dr. Jean-Marie Fève im Beisein zahlreicher Besucherinnen und Besucher aus Baccarat die Gedenktafel an dem Waldbach. Fast genau 15 Jahre, nachdem mit Georges Béné der erste Ausländer die Ehrenbürgerschaft erhalten hatte, würdigte die Stadt Gernsbach den Förderer der Partnerschaft mit diesem Denkmal.

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals In einer Ausstellung in den Zehntscheuern werden diese spannenden deutsch-französischen Verbindungen mit Fotos und Texten präsentiert. Auch während des Altstadtfestes 2025 kann man sie sehen. Damit werden die Veranstaltungen zur 60jährigen Städtepartnerschaft zwischen Baccarat und Gernsbach um eine weiteren Attraktion bereichert.

Regina Meier

Der Artikel erscheint im Gernsbacher Bote 3/2025, Erscheinungstermin: 2. September 2025