15 Jahre lang gab es Wandkalender. Mit dem Kalender 2025 endet diese Epoche.

15 Jahre lang gab es Wandkalender. Mit dem Kalender 2025 endet diese Epoche.

Beeindruckende Begegnungen in Danzig

Im Oktober 2025 stand eine Danzig-Reise an. Ich wagte es mal wieder, mich auf die Spuren meiner Eltern und Großeltern in deren Geburtsstadt zu begeben. Das letzte Mal war ich 2016 zu Archivrecherchen in Danzig, dann brachte Corona erstmal einen Einschnitt in weitere Reisepläne.

Davor waren wir zu zweit 2012 in Danzig, damals zur Fußball-Europameisterschaft. Damals konnten wir sogar eines der Länderspiele in dem neuen Bernsteinstadion erleben! Während der Fußball-Europameisterschaft 2012 erhielt das Stadion die werbefreie Bezeichnung Arena Gdańsk, heute heißt es. Polsat Plus Arena Gdańsk nach einem privaten Fernsehsender. Für mich bleibts das „Bernstein-Stadion“!

Unterwegs in Sachen Familienforschung

Den Auftakt meines Danzig-Besuch bildete ein Ballettabend in der Oper Baltica, in der Straße Zwycięstwa, früher unter Danziger Langfuhr-Allee bekannt.

Meine Vorhaben bei der Danzig-Reise waren Archivrecherchen in Sachen Familienforschung. Doch schon am ersten Tag wurden diese Anstrengungen auf eine schwere Belastungsprobe gestellt. Bei dem Besuch des Staatsarchivs stand ich vor verschlossenen Türen: „Heute und morgen wird der Lesesaal renoviert“. Also nichts mit Ausleihen von Archivalien geschweige denn weiteren Recherchen.

Ich nahm die angebotene Alternative an und begab mich ins Danziger Standesamt. Nach 90 Minuten anstrengender Anreise stand ich schließlich in dem Amtsgebäude und ging den Spuren meines 1945 verstorbenen Onkels Franz nach. Die Geschichte des Bruders meiner Mutter erzählte sie mir bei unserem ersten gemeinsamen Besuch in Danzig 1983. Viel wusste ich nicht von dem unter dramatischen Umständen in den letzten Kriegstagen verstorbenen 29-Jährigen. Doch dank der Amtsakten fand ich sogar das Todesdatum heraus. Irgendwie befremdlich, dass inmitten des letzten Kriegshandlungen die Standesamts-Eintragungen vollzogen wurden!

Meine Tage in Danzig waren eingebettet in den „Tag der Danziger“. Diese vom Bund der Danziger e.V. ( BdDA) organisierten Treffen beinhaltete nicht nur einen Vortrag und ein Festprogramm, sondern vielmehr auch einen geführten Stadtrundgang durch die Ostseemetropole, eine Fahrt durch das Große Werder sowie ein Besuch des Konzentrationslagers Stutthof. Dabei wurde jeweils betont, dass nicht der Blick in die Vergangenheit im Zentrum des Treffens steht, sondern das Bekräftigen der Versöhnung und den Wunsch nach einem friedlichen Miteinander zwischen den Völkern.

Der Verein der Danziger mit Sitz in Lübeck, der sich hauptsächlich der Heimatpflege und Heimatkunde, insbesondere durch Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Danziger Kultur, der Sprache und der Mundarten sowie Vermittlung der Danziger Identität kümmert, hatte zu einem dreitätigen Treffen nach Danzig eingeladen.

„Gegen Danzig ist alles nichts…“

Bereits am Freitag fand ein Abend mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (TPN) Die neuen Räumlichkeiten und der neu strukturierten Lesestube in der Starowiesjka 15 (Lautentaler Weg) statt.

Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Daniela Grenz und Stefan Kutscher „Gegen Danzig ist alles nichts…“. Grenz, die 2. Vorsitzende des BdBA, hat ihre Erfahrungen und ihre Recherchen zur ihrer Danziger Familie in einem Vortrag zusammengefasst. Die Anwesenden bewunderten ihre Zielstrebigkeit bei der Suche nach Details der Familiengeschichte und konnten anhand der historischen Familien- und Danzig-Fotos Parallelen zu der eigenen Familiengeschichte ziehen. Denn viele in der Gruppe hatten Verwandte, die in Danzig seit Generationen beheimatet sind. Doch viele tun sich mit der Aufarbeitung schwer. Zum einen fehlen nachweisbare Details Familiengeschichte, vieles ist nur mündlich und bruchstückhaft überliefert. Daher war es für viele mutmachend, ein Ergebnis von jahrelangen Familienforschung in dieser professionellen Form zu erleben. Dies beflügelte das anschließend gesellige Beisammensein. Das herzliche Willkommen von Jolanta Murawska, Vorsitzende des TPN (Deutsch-Polnische Gesellschaft in Danzig) und ihrer Stellvertreterin Karolina Misztal-Świderska folgte ein reichhaltiges Buffet, das aus eigenen Reihen gestemmt worden. Bereits an diesem ersten Zusammentreffen wurden bestehende Beziehungen gepflegt und neue geknüpft . Die Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Minderheiten aus Danzig, Gdingen, Dirschau und Stolp waren viel gesuchte Gesprächspartner. Für Hannes Mundinger, Kulturdezernent am Deutschen Generalkonsulat Danzig, bot der Abend ein willkommene Begegnung mit zahlreichen Akteure der Danzig-deutschen Freundschaft.

„Aus Erinnerung Zukunft gestalten“

Das zentrale Festprogramm des Tags der Danziger fand am Samstag in der Aula der Musikakademie (AMUZ), einem renommierten Versammlungssaal nahe des Zentrums von Danzig, statt.

Für Marcel Pauls, Vorsitzender des BdDA, betonte bei seiner Begrüßung zum Festprogramm diesen historischen Augenblick, denn Danzig war und ist ein Ort der Bewegung. Er führte aus, dass von hier jene Kraft der Freiheit und der Erneuerung ausging, die mit der Solidarność-Bewegung den Eisernen Vorhang ins Wanken brachte. Damit wäre nicht nur Polen verändert worden, sondern ganz Europa – und habe vielen der ehemaligen Danzigern die Möglichkeit gegeben, die alte Heimat nicht als Fremde, sondern als Freunde wieder aufzusuchen. Dem BdDA ist es ein Anliegen, aus Erinnerung Zukunft zu gestalten.

Am Schluss seiner Rede zitierte Pauls einen Satz von Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens nach dem Zweiten Weltkrieg: „Versöhnung ist nicht das Vergessen. Sie ist das Erinnern mit Würde.“ Er dankte allen Aktiven, die dieses Treffen möglich gemacht haben und sich für das Programm engagiert haben, allen voran Ulrike Lorinser vom BdDA.

Impulse für Frieden und Verständigung setzen

In seiner Eigenschaft als Beauftragter für Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler des Landes Nordrhein-Westfalen sprach Heiko Hendriks, ein Grußwort. Er war auch gekommen, um die Bande, die er bereits 2021 als Schirmherr des Tags der Danziger in Düsseldorf geknüpft hatte, weiter zu kräftigen. Außerdem konnte er am Rande der Veranstaltung die letzten Details besprechen, bevor Basil Kerski als Präsident des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf wechselt. Kerski gibt nach 14 Jahren die Leitung des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig auf, das etwa eine Million Besucher pro Jahr zählt. Hendriks betonte in seiner Rede, dass es bei dem Tag der Danziger nicht um eine Verklärung einer rückwärtsgerichteten Erinnerung geht, sondern im Mittelpunkt steht, Impulse für Frieden und Verständigung zu setzen. Für die Deutschen Minderheiten in Polen sprach Jadwiga Goljan, Gdingen, ein Willkommen.

Symbiose von Danzig und Solidarnosc

Professor Stefan Chwin, der dem deutschen Publikum vor allem wegen seiner Romane, die in Danzig angesiedelt sind, bekannt ist, sprach über „Danzig als Hauptstadt der aufbegehrenden Polen: Solidarnosc als Hoffnung für die Menschen in Polen, Berlin und Europa“. Der Vortrag, der auf Vermittlung des Kulturreferats Westpreußen möglich gemacht wurde, nahm die einzelnen Stationen der Freiheitsbewegungen in der DDR 1953, in Posen 1956 und Budapest, sowie Prag 1968 und schloss mit den historischen Ereignissen in Danzig 1970 und 1980. Er ging auf die deutsche Solidarität von Deutschen für Solidarnosc ein. Hilfreich war für den Vortrag, den der Schriftsteller auf polnisch hielt, die Einblendung zahlreicher mit Untertiteln versehenen historischen Fotos.

Die herausragende musikalische Umrahmung des Festprogramms wurde von Daniela Grenz und Stefan Kutscher übernommen. Die beiden verstanden es meisterhaft mit ihren Akkordeons die Festgemeinde mit auf gleichermaßen klassischen wie gefühlvolle musikalische Reise mitzunehmen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm beinhaltete eine Busfahrt durch das Große Werder, in der Wolfgang Naujocks durch seine neue, alte Heimat führte. Mit viel Detailwissen machte er auf die lokalen Besonderheiten von Natur und Kultur aufmerksam. Dazu gehörten der Stopp bei einem historischen Vorlaubenhaus sowie einer Windmühle. Besonderes Erlebnis war der Besuch der Holzkirche in Palschau aus dem 16. Jahrhundert. Bei dem Rundgang durch Tiegenhof zeigte Naujocks die Entwicklung der nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstörten Kleinstadt zu einer lebenswerten, sich weiterentwickelnden Provinzhauptstadt von Nowy Djor auf.

Eine Stadtführung durch Danzig stand ebenso auf dem Programm. Auch wenn einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Stadt kennen, waren sie doch offen für neue Sichtweisen. Die Stadtführerin verstand es gekonnt, das mehrere hundert Jahre der Geschichte Danzigs, mit den Erinnerungen an ein Danzig um 1939 und der heutigen Situation zu verbinden.

Trotz des straffen Programms blieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genügend Zeit des Kennenlernens und des Austausches eigener oder Familienerfahrung des Danzigerlebens

Der Sonntag war dem Gedenken gewidmet. Eine Gruppe fuhr nach Stutthof und dem dortigen ehemaligen Konzentrationslager. Unter der fachkundigen Führung von Wolfgang Naujocks erfuhr die Gruppe nicht nur das Entstehen des Lagers ab 2. September 1939, sondern folgte den Ausführungen, die darlegten unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen die Lagerinsassen damals hier leben mussten. Das neugestaltete Besucherführung zeigte, dass hier viel Wert auf Erinnern, aber auch auf Vergeben gelegt wird.

Der Besuch der historischen Kirche in Steegen war der passende Abschluss einer belastenden Nachmittags, dessen Erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher nicht so schnell vergessen. Mit einem Spaziergang am Strand der Ostsee konnte man sich bei bestem Herbstwetter nochmals den Wind um die Ohren wehen lassen. In den Buden am Strand wurden nicht nur Kaffee und Kuchen angeboten, auch für den herzhaften Appetit wurden Gerichte aus frischem Fisch geboten – bis hin zur Aalsuppe.

Das angenehme Herbstwetter ermöglichte mir nach der Rückkehr nach Danzig noch, auf den Hagelsberg zu gehen. Zuerst versuchte ich auf den Bischofsberg zu kommen, doch irgendwann stand ich vor einer verschlossenen Eisentür. Ein Erreichen des höchsten Punkts war nicht möglich. Umso erfolgreicher war das Besteigen des Hagelsberges. Hinter dem Bahnhof gelegen hat man von dort oben einen herrlichen Rundblick auf Danzig, seinen vielen Türmen und seinen engstehenden Häusern der Altstadt. Doch für mich war nicht dies nicht der einzige Grund, hier hinaufzusteigen. Auch nicht das Nachspüren der im Roman „Der goldene Pelikan“ von Stefan Chwin beschriebenen Plätze. Vielmehr wollte ich dem Grab meines Onkels nachgehen. Er wurde zu Beginn 1945 hier bei „Schießstange“ beerdigt. Die Kriegswirren, die Nachkriegszeit und der Wiederaufbau der völlig zerstörten Stadt Danzig brachten es mit sich, dass viele Friedhöfe nicht mehr existieren. So hat man 2002 am Fuße des Hagelsbergs, gleich hinter dem Bahnhof, den „Friedhof der nicht mehr existierenden Friedhöfen“ angelegt. Dabei handelt es sich um eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die aufgelösten Friedhöfe der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften in Danzig. Ein weiteres aktuelles Zeichen der Versöhnung und Vergebung. Für mich ein wichtiger Ort, um einen weiteren Teil der bislang verschütteten Familiengeschichte vor dem Vergessen zu bewahren.

„Do zwidanje“

Für mich waren die Tage in Danzig damit noch nicht beendet. Es stand der verschobene Besuch im Staatsarchiv in Danzig noch an. Und auch dort fand ich wesentliche Bausteine für die Familiengeschichte. Der hilfreiche Archivar verwies mich auch an die umfangreichen Online-Fundstellen. Mittlerweile sind wesentliche Teile des Archivs online zugängig. Allerdings muss man der polnischen Sprache mächtig sein, oder jeweils ein ónline-Übersetzungs-Hilfsmittel zurückgreifen können. Aber das hatte ich ja schon im Standesamt erfahren.

Nach einem anstrengenden Archivstunden gönnte ich mir ein letztes gutes Abendessen im historischen Zentrum von Danzig. Und als musikalischen Ausklang ein Klavierkonzert bei Kerzenschein: Chopin in der Katharinenkirche. Ein schöner Bogen wurde somit mit der Musik geschlagen: von dem klassischen Ballettmusik über excellente Akkordeonklänge wieder zurück zu romantischen Klavierklängen.

Und der Schlusssatz für die Danzig-Besuche ist noch nicht gesprochen, vielmehr haben sich weitere Besuchsstationen und Anknüpfungspunkte in der Famliengeschichte ergeben. Es ist eher ein nachdrückliches „Do zwidanje“ an den Schluss des Rückblicks zu setzen.

Regina Meier – Oktober 2025

In der Zeitschrift 2/2025 des Bunds der Danziger ist eine Zusammenfassung der Reise veröffentlicht worden und kann dort auch bezogen werden.

Letztes Jahr für Süßmostgruppe auf dem Altstadtfest

Das Altstadtfest 2025 wird für die Süßmostgruppe Gernsbach ein ganz besonderes Datum – und auch für die Stadt Gernsbach. Denn vor genau 50 Jahren hat das erste Altstadtfest stattgefunden. 1975 eröffnete Bürgermeister Rolf Wehrle das erste Altstadtfest und legte den Grundstein für eine Einzigartigkeit in der geschichtsträchtigen Murgtalstadt. Darüberhinaus ist dieses Datum eng verbunden mit der Geschichte der Süßmostgruppe.

Denn bereits damals beim ersten Altstadtfest 1975 war die Truppe aktiv mit dabei. Damals noch nicht mit Äpfeln und Pressen, sondern als Volkstanzgruppe.

Doch jetzt hat sich die Truppe ein Enddatum für die aktive Teilnahme gesetzt. Dem Alter und der Gesundheit geschuldet ist die zentnerschwere Arbeit mit den Äpfeln nicht mehr zu stemmen. 2025 wird das letzte Jahr sein, in der die Süßmostgruppe in der bekannten Zusammensetzung aktiv sein wird.

Die ersten Jahre des Altstadtfestes trugen die damals jungen Erwachsenen mit Volkstänzen auf den verschiedenen Plätzen zur kulturellen Gestaltung des Altstadtfestes bei. Bis durch das Zusammentreffen von Zufall und Gestaltungswillen die Idee zum selbstgepressten Apfelsaft als Attraktion auf dem Altstadtfest aufkam. Das war bereits 1982. Von Anbeginn erfolgte das Mahlen und Pressen von Hand. Im ersten Jahr noch mit der historischen Mühle und Presse auf dem Walheimer Hof, bis dann im Folgejahr das Angebot angenommen wurde, mit einer historischen Presse und Mühle aus Gernsbach vor Ort zu präsentieren. Man griff gern zu, wobei sich die spontane Zusage von Familie Schiel, die Utensilien bei sich zu Hause zu lagern, eine Zusage mit über 40 Jahre Bestand wurde. Noch heute setzen sich die Gruppenmitglieder aus der ursprünglichen Volkstanzgruppe zusammen, aus der einstigen reinen Vereinstätigkeit ist eine langjährige Freundschaft entstanden.

Die ersten Jahre des Altstadtfestes trugen die damals jungen Erwachsenen mit Volkstänzen auf den verschiedenen Plätzen zur kulturellen Gestaltung des Altstadtfestes bei. Bis durch das Zusammentreffen von Zufall und Gestaltungswillen die Idee zum selbstgepressten Apfelsaft als Attraktion auf dem Altstadtfest aufkam. Das war bereits 1982. Von Anbeginn erfolgte das Mahlen und Pressen von Hand. Im ersten Jahr noch mit der historischen Mühle und Presse auf dem Walheimer Hof, bis dann im Folgejahr das Angebot angenommen wurde, mit einer historischen Presse und Mühle aus Gernsbach vor Ort zu präsentieren. Man griff gern zu, wobei sich die spontane Zusage von Familie Schiel, die Utensilien bei sich zu Hause zu lagern, eine Zusage mit über 40 Jahre Bestand wurde. Noch heute setzen sich die Gruppenmitglieder aus der ursprünglichen Volkstanzgruppe zusammen, aus der einstigen reinen Vereinstätigkeit ist eine langjährige Freundschaft entstanden.

Beim Rückblick auf 50 Jahre, seit es das Altstadtfest gibt, kommen den Aktiven zahlreiche fröhliche Stunden in Erinnerung – über den Transport und dem Mahlen der vielen Zentner Äpfel hinaus. Es werden allerdings auch viele Ereignisse lebendig, die schmerzhaft waren, und doch zum Zusammenhalt der Truppe und der Gernsbacherinnen und Gernsbacher beigetragen haben: denkt man an das Jahr, als just vor dem Altstadtfestes 2001 die Anschläge in den Vereinigten Staaten die Welt erschütterten. Damals sprach man sich für die Gemeinschaft aus, dass man sich nicht von Terror und Gewalt bestimmen lassen will. Es war damals kein lautes Fest, aber von viel Gemeinsinn getragen.

Beim Rückblick auf 50 Jahre, seit es das Altstadtfest gibt, kommen den Aktiven zahlreiche fröhliche Stunden in Erinnerung – über den Transport und dem Mahlen der vielen Zentner Äpfel hinaus. Es werden allerdings auch viele Ereignisse lebendig, die schmerzhaft waren, und doch zum Zusammenhalt der Truppe und der Gernsbacherinnen und Gernsbacher beigetragen haben: denkt man an das Jahr, als just vor dem Altstadtfestes 2001 die Anschläge in den Vereinigten Staaten die Welt erschütterten. Damals sprach man sich für die Gemeinschaft aus, dass man sich nicht von Terror und Gewalt bestimmen lassen will. Es war damals kein lautes Fest, aber von viel Gemeinsinn getragen.

Für die Süßmostgruppe stand nie der Gewinngedanke bei der Akton beim Altstadtfest im Vordergrund. Es ist offensichtlich, dass mit Apfelsaft kein dickes Plus für eine Vereinskasse gemacht werden kann. Wichtiger war es, zu zeigen, wie aus Äpfeln mit Handarbeit traditionell Saft hergestellt wird. Und noch etwas anderes ist der Gruppe wichtig: Einen attraktiven Beitrag zum Altstadtfest zu leisten. Natürlich würde sich die Gruppe freuen, wenn sie diese Kultur weitergeben könnte und die Tradition des Apfelsaftmachens auf dem Altstadtfest weitergeführt würde. Vielleicht hat eine Nachfolgertruppe weitere spannende Ideen?

Für die Süßmostgruppe stand nie der Gewinngedanke bei der Akton beim Altstadtfest im Vordergrund. Es ist offensichtlich, dass mit Apfelsaft kein dickes Plus für eine Vereinskasse gemacht werden kann. Wichtiger war es, zu zeigen, wie aus Äpfeln mit Handarbeit traditionell Saft hergestellt wird. Und noch etwas anderes ist der Gruppe wichtig: Einen attraktiven Beitrag zum Altstadtfest zu leisten. Natürlich würde sich die Gruppe freuen, wenn sie diese Kultur weitergeben könnte und die Tradition des Apfelsaftmachens auf dem Altstadtfest weitergeführt würde. Vielleicht hat eine Nachfolgertruppe weitere spannende Ideen?

Der Wunsch der Gruppe wäre, dass diese Aktion beim Altstadtfest nicht verschwindet. Die leuchtenden Augen der Kinder, die das Mahlen und Pressen interessiert verfolgen, die wehmütigen Blicke der Älteren, die an vergangene Zeiten erinnert werden, als das Mostmachen noch zu einem festen Bestandteil des Jahreslaufs gehörte, sollten weiter aufblitzen. Für das Altstadtfest 2025, 50 Jahre nach dem ersten Altstadtfest 1975, wird auf jeden Fall nochmals das typische Klackern der Presse in der Waldbachstraße zu hören sein.

Der Wunsch der Gruppe wäre, dass diese Aktion beim Altstadtfest nicht verschwindet. Die leuchtenden Augen der Kinder, die das Mahlen und Pressen interessiert verfolgen, die wehmütigen Blicke der Älteren, die an vergangene Zeiten erinnert werden, als das Mostmachen noch zu einem festen Bestandteil des Jahreslaufs gehörte, sollten weiter aufblitzen. Für das Altstadtfest 2025, 50 Jahre nach dem ersten Altstadtfest 1975, wird auf jeden Fall nochmals das typische Klackern der Presse in der Waldbachstraße zu hören sein.

Der Artikel ist erschienen im Gernsbacher Bote 3/2025, Erscheinungstermin: 3. September 2025

Französische Spuren in Gernsbach

Zum Tag des offenen Denkmals 2025 hat sich der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach etwas Besonderes einfallen lassen. Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Baccarat stand in diesem Jahr nicht ein einzelnes Bauwerk im Mittelpunkt, sondern wurde in einem Rundgang durch Gernsbach wurde den französischen Spuren in der Stadt nachgegangen.

Diese kann man vom Gernsbacher Rathaus, über den Marktplatz mit dem historischen Goldenen Bock und dem Alten Rathaus, über den Wolkensteinschen Hof und Stadthalle bis zum Georges Béné-Platz verfolgen.

Beginnt man den Rundgang beim Gernsbacher Rathaus, entdeckt man dort wichtige Urkunden zur deutsch-französischen Freundschaft und Partnerschaft zu Baccarat. Dort befinden sich nämlich die Originale der Urkunden aus dem Jahr 1964, in denen die Gemeinschaft begründet wurde. Mit den Unterschriften der beiden Bürgermeister Hubert Ancel und August Müller verpflichteten sich beide Städte „dauernde Verbindungen zwischen den Stadtbehörden aufrecht zu erhalten, auf allen Gebieten den Austausch zwischen ihren Einwohnern zu begünstigen, um durch ein besseres, gegenseitiges Verstehen den lebendigen Geist der europäischen Brüderlichkeit zu fördern.“ Diese Vereinbarung wurde 1965 in Baccarat von den beiden Bürgermeistern Dr. Jean Marie Fève und August Müller bekräftigt.

Gleich daneben findet sich ein weiteres Symbol für die Verbundenheit mit Frankreich und eine Würdigung der partnerschaftlichen Beziehungen. 1998 wurde die Stadt Gernsbach mit der Ehrenplakette des Europarates für vorbildliche Partnerschaftsarbeit ausgezeichnet. Dies geschah als Anerkennung und Würdigung für die herausragenden Leistungen der Stadt zur Förderung des europäischen Gedankens. Die Ehrenplakette wird nur selten vergeben: seit 1955 erhielten lediglich rund 250 Städte und Gemeinden aus Ländern der EU diese Auszeichnung.

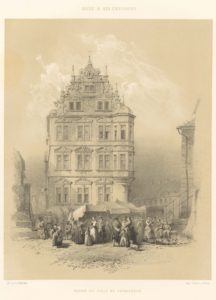

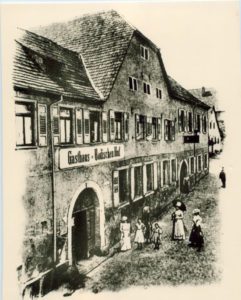

Einen Sprung zurück in die Geschichte wird bei der nächsten Station der französischen Beziehungen gemacht. 1840 logierte Schriftsteller Victor Hugo in Gernsbach. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits eine Berühmtheit, denn sein Erfolgsroman „Der Glöckner von Notre Dame“ war 1831 erschienen. Zwischen 1838 und 1840 unternahm Hugo drei Reisen entlang des Rheins und dabei machte er einen Stopp in Gernsbach. Seine Reiseschilderungen veröffentlichte er 1841 (dt. 1842) in dem Werk „Der Rhein. Briefe an einen Freund“. In einer spannenden Recherche gelang es dem Gernsbacher Stadtarchivar Winfried Wolf, vor knapp 20 Jahren, eine Notiz aus dem Reisetagebuch von Victor Hugo zu finden und diese genau in dem Gasthaus „Zum Goldenen Bock“ am Marktplatz zu verorten. Hugo schrieb: “Am Ausgang des Murgtals liegt Gernsbach, eine hübsche kleine Stadt zwischen Bäumen und Felsen. Ein Schloss als Ruine, reizende Brunnen aus dem 15. Jahrhundert und ein hübsches Gebäude aus der Renaissance mit Giebeln und Türmchen in Rot.”

Zweifelsfrei handelt es sich bei dem „Gebäude aus der Renaissance mit Giebeln und Türmchen in Rot“ um das Alte Rathaus, das ja genau gegenüber seiner Unterkunft gelegen ist. Insgesamt dauerte der Aufenthalt Victor Hugos eine Nacht. Er bezog Quartier in dem von ihm so genannten „Hotel Post“, wobei es sich um das „Gasthaus zum Goldenen Bock“ handelte (damals war dort das Postamt untergebracht). Victor Hugo hielt an jenem 24. Oktober 1840 den Übernachtungspreis sowie seine Reiseroute fest. Am nächsten Morgen fuhr er schon wieder weiter, aber immerhin war ihm dieser Aufenthalt ein paar Zeilen wert.

Das Alte Rathaus hat wohl keine französischen Wurzeln, es wird allerdings aus einem anderen Grund in diesen Rundgang aufgenommen. Seit vielen Jahren ist ein Stich des Alten Rathauses Motiv für das Plakat des Altstadtfestes und somit wohl allen in Gernsbach wohlbekannt. Er gehört der Publikation „Bade & ses environs, dessinés d’aprés nature par Jules Coignet avec des notices par Amédée Achard, Paris 1858“ (Baden und seine Umgebungen) und stammt von Léon Jean-Baptist Sabatier, einem französischen Landschafts- und Architekturmaler. In dem Werk sind mehrere Ansichten aus Baden-Baden wie auch von Schloss Favorite, Rotenfels, Gernsbach und Forbach enthalten. Somit hat ein französischer Stich das Gernsbacher Wahrzeichen attraktiv in Szene gesetzt.

Der nächste Halt vor dem ehemaligen Wolkensteinschen Hof geht aus einen anderen Themenbereich hervor, der ebenfalls französische Spuren in Gernsbach hinterlassen hat. Von dort ist eines der wenigen Fotos überliefert, die während der Besatzungszeit der Franzosen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Verschiedenen privaten Aufzeichnungen kann man entnehmen, dass die ersten Soldaten, die die Gemeinde besetzten, freundlich und zuvorkommend waren. Frida Bohnert, die in der Weinbergstraße wohnte, hält für Freitag, den 13. April 1945, beispielsweise fest: „Heute früh 1/2 9 kamen 2 Franzosen mit vorgehalt. Revolver zur Hausdurchsuchung, waren sehr anständig.“ Der katholische Pfarrer Ernst Bernauer schreibt in seinem Bericht: „Pfarrer und Pfarrhaus wurden in keiner Weise belästigt, am 12. April kam ein französischer Leutnant ins Pfarrhaus, begrüßte den Pfarrer und alle Pfarrhausbewohner (damals 9 Personen) und fragte: ‚Na, wie geht’s, Herr Pfarrer?‘ Ebenso waren die Schwestern und das Schwesternhaus in keiner Weise Belästigungen ausgesetzt.“ Erst beim Durchmarsch der nachfolgenden Truppen begann eine harte Zeit für die Bevölkerung. Aus jenen Tagen sind Misshandlungen und Vergewaltigungen, wie auch Plünderungen überliefert.

Die Franzosen beschlagnahmten für ihre Soldaten und Verwaltung mehrere Gebäude. Der General wohnte in der Villa Felix Hoesch. Vom 1. August 1945 residierte dort General Bouquae. Die Gendamerie Française war im „Wilden Mann“ in der Bleichstraße. Der Platzkommandant bezog das Kornhaus als Kommandantur. Im Alten Rathaus lagen französische Mannschaften, ebenso war die Villa beim Scheuerner Übergang requiriert. „Ebenso wurden das obere Forstamtsgebäude und das gegenüberliegende Amtsgerichts- und Notariatsgebäude für die französischen Besatzungstruppen beschlagnahmt“, berichtet ein Chronist später in der Tageszeitung. Im Haus in der Badner Straße 2 waren zwei Offiziere mit ihren Familien untergebracht, die ihr Domizil liebevoll „Le Petit Chateau“ nannten. Daraus ergaben sich später Kontakte. So knüpfte ein Franzose, der als Kind mit seiner Familie in der Nachkriegszeit dort gelebt hatte, Kontakt zu den heutigen Bewohnern und erfüllte sich zu seinem 80. Geburtstag den Wunsch, das Haus mal wieder zu besuchen. Er erinnerte sich gerne an die Kindheit in Gernsbach, wenn auch die äußeren Umstände nicht einfach gewesen waren.

Der Rundgang „auf den französischen Spuren durch Gernsbach“ führt weiter an die Stadthalle. Dort findet sich ein Glasbild aus Baccarat als ein Symbol für die Partnerschaft zu der französischen Stadt. Mit den Silhouetten des Storchenturms sowie der Baccarater Kirche werden zwei herausragende Bauwerke der jeweiligen Stadt in farbigem Glas dargestellt. Ein zweites Exemplar dieses Werkes steht im Park beim Rathaus in Baccarat.

Zwei spektakuläre Meilensteine französischen Ursprungs haben die Tour de France 1987 und 2005 gesetzt. Im Jahr 1987 verlief die Tour de France durch Gernsbach, über die Weinbergstraße gings hinauf nach Staufenberg.

Am 14. Juli 2005 durchquerte das legendäre Radrennen wieder Gernsbach auf der Etappe von Pforzheim nach Gérardmer. Die Strecke verlief über die Hofstätte, die Waldbachstraße hinauf zum „Col de Nachtigall“. Zahlreiche Schaulustige und Sportbegeisterte fieberten den Radsport-Ikonen Lance Amstrong und Jan Ullrich entgegen. Jan Ullrich hatte 1997 als erster Deutscher die Tour de France gewonnen. Dieser Triumph macht ihn zum Superstar des Radsports, sein Gegner, der Amerikaner Lance Armstrong, war ebenso ein Favorit in diesem Rennen. Beiden wurden jedoch später aufgrund der Doping-Verwicklungen unter anderem die Siege in dieser Tour abgesprochen.

Doch die Top-Favoriten sah man nur kurz bei ihrer Fahrt durch die Stadt, das Fahrerfeld raste in einem atemberaubenden Tempo vorbei. Aufsehen erregte 2005 der riesige Tross, der den Radlern vorwegfuhr und schon Stunden vor dem Fahrerfeld für Spektakel auf den Straßen sorgte. In der Stadt gabs jede Menge Attraktionen. Im Rathaus war eine Ausstellung des Stadtarchivs und des Arbeitskreises Stadtgeschichte zu sehen „Von der Laufmaschine zum Karbon-Rad“. Denn die Strecke von Gernsbach zum Müllenbild war schon einmal im Fokus der Geschichte: Hier absolvierte Friedrich von Drais 1817 die erste Bergfahrt der Fahrradgeschichte, sicher in einem anderen Tempo als die High-Tec-Rennräder der heutigen Profi-Fahrer.

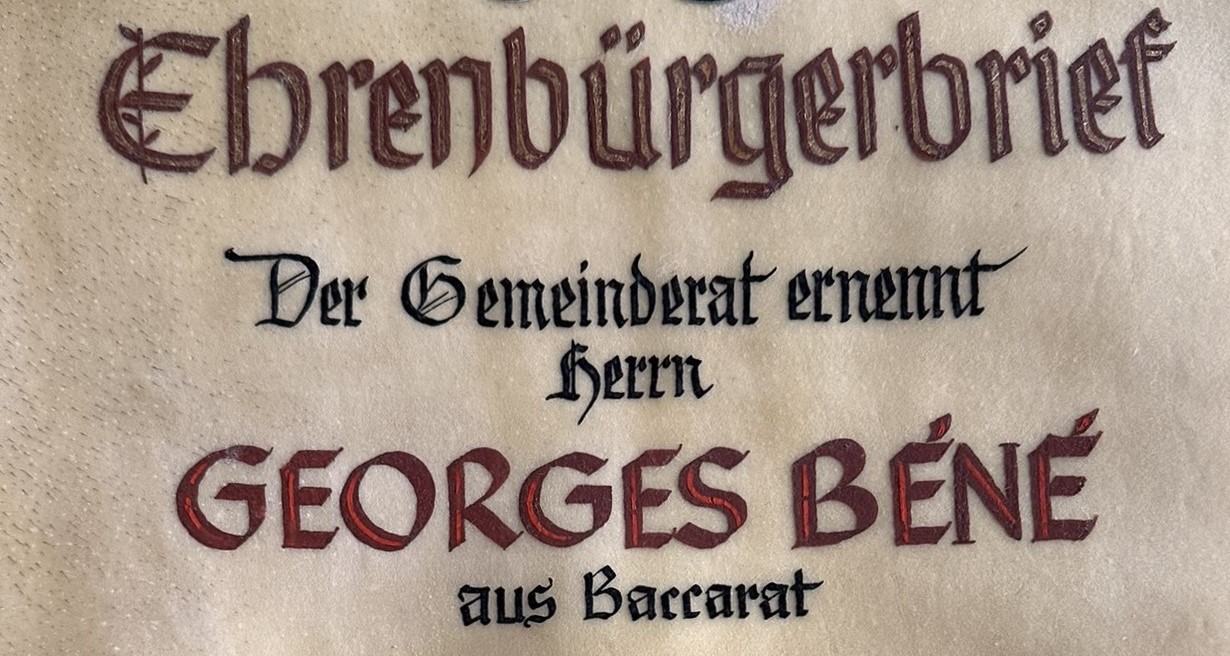

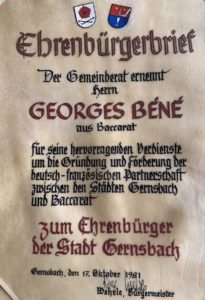

Weiter geht’s auf dem Rundgang hinunter die Waldbachstraße. Dort findet sich bei dem kleinen Wasserfall eine Gedenkplatte zu Ehren von Georges Béné (1905-1983) aus Baccarat. Er war einer der Wegbereiter der Städtepartnerschaft zwischen Baccarat und Gernsbach. Er förderte in politischen und gesellschaftlichen Ämtern den erfolgreichen Start der Freundschaft über den Rhein hinweg und erhielt 1981 die Ehrenbürgerwürde Gernsbachs.

Zum 30jährigen Jubiläum der Partnerschaft enthüllten die Bürgermeister Dieter Knittel und Dr. Jean-Marie Fève im Beisein zahlreicher Besucherinnen und Besucher aus Baccarat die Gedenktafel an dem Waldbach. Fast genau 15 Jahre, nachdem mit Georges Béné der erste Ausländer die Ehrenbürgerschaft erhalten hatte, würdigte die Stadt Gernsbach den Förderer der Partnerschaft mit diesem Denkmal.

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals In einer Ausstellung in den Zehntscheuern werden diese spannenden deutsch-französischen Verbindungen mit Fotos und Texten präsentiert. Auch während des Altstadtfestes 2025 kann man sie sehen. Damit werden die Veranstaltungen zur 60jährigen Städtepartnerschaft zwischen Baccarat und Gernsbach um eine weiteren Attraktion bereichert.

Regina Meier

Der Artikel erscheint im Gernsbacher Bote 3/2025, Erscheinungstermin: 2. September 2025

Unermüdlichen Förderer der Partnerschaft: Ehrenbürger Georges Béné

Im Zuge der Feierlichkeiten für die 60jährige Städtepartnerschaft zwischen Gernsbach und Baccarat denkt man ebenfalls an die Menschen, die diese Partnerschaft begründet und mit Leben erfüllt haben. Auf französischer Seite ist dabei Georges Béné (1905-1983) zu nennen. Er war in den Anfängen und in vielen aktiven Jahren eine treibende Kraft für die Partnerschaftsidee und stellte die deutsch-französische Verbindung auf feste Füße. Daher ernannte ihn die Stadt Gernsbach 1981 zum Ehrenbürger. Seine Leistungen strahlen bis heute in die Partnerschaftsarbeit hinein.

Im Zuge der Feierlichkeiten für die 60jährige Städtepartnerschaft zwischen Gernsbach und Baccarat denkt man ebenfalls an die Menschen, die diese Partnerschaft begründet und mit Leben erfüllt haben. Auf französischer Seite ist dabei Georges Béné (1905-1983) zu nennen. Er war in den Anfängen und in vielen aktiven Jahren eine treibende Kraft für die Partnerschaftsidee und stellte die deutsch-französische Verbindung auf feste Füße. Daher ernannte ihn die Stadt Gernsbach 1981 zum Ehrenbürger. Seine Leistungen strahlen bis heute in die Partnerschaftsarbeit hinein.

Trotz all der schrecklichen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg war das Leben von Georges Béné von einem starken Versöhnungswillen geprägt. Er war fest davon überzeugt, dass nur Verständigung zu einer gegenseitigen Achtung sowie zu einem dauerhaften Frieden führen kann. Sein Lebensweg ist bezeichnend für so manches Schicksal im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Trotz all der schrecklichen Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg war das Leben von Georges Béné von einem starken Versöhnungswillen geprägt. Er war fest davon überzeugt, dass nur Verständigung zu einer gegenseitigen Achtung sowie zu einem dauerhaften Frieden führen kann. Sein Lebensweg ist bezeichnend für so manches Schicksal im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Bereits bei der Partnerschaftsfeier in Baccarat im Mai 2024 nahm der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach des Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach mit Cornelia Renger-Zorn, Ulrich Maximilian Schumann und Regina Meier zu Alain Béné Kontakt auf, um eine Würdigung des Vaters in Bahnen zu lenken. Dabei wurde der erstaunliche Lebenslauf des Franzosen lebendig. Das persönliche Gespräch mit Alain Béné gab ein sehr lebendiges Bild von der Erinnerung an die “Jumelage avec Baccarat“, an eine Zeit, in der die Menschen wieder lernten, über die Grenzen hinweg aufeinanderzuzugehen.

Bereits bei der Partnerschaftsfeier in Baccarat im Mai 2024 nahm der Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach des Arbeitskreis Stadtgeschichte Gernsbach mit Cornelia Renger-Zorn, Ulrich Maximilian Schumann und Regina Meier zu Alain Béné Kontakt auf, um eine Würdigung des Vaters in Bahnen zu lenken. Dabei wurde der erstaunliche Lebenslauf des Franzosen lebendig. Das persönliche Gespräch mit Alain Béné gab ein sehr lebendiges Bild von der Erinnerung an die “Jumelage avec Baccarat“, an eine Zeit, in der die Menschen wieder lernten, über die Grenzen hinweg aufeinanderzuzugehen.

Georges Béné wurde am 19. März 1905 in Schlettstadt (Sélestat) im Elsass geboren, dort besuchte er die deutsche Schule. Nach dem Abitur 1924 absolvierte er einen zweijährigen Militärdienst und trat danach ein Studium an der Universität Nancy an. Mit seinem Abschluss als Wirtschaftsingenieur sowie dem Diplom der Landwirtschaftsfakultät arbeitete er zunächst bei der Motor Oil Company in Scherwiller im Elsass, bis er die Leitung einer Im- und Exportfirma in Baccarat antrat.

Georges Béné wurde am 19. März 1905 in Schlettstadt (Sélestat) im Elsass geboren, dort besuchte er die deutsche Schule. Nach dem Abitur 1924 absolvierte er einen zweijährigen Militärdienst und trat danach ein Studium an der Universität Nancy an. Mit seinem Abschluss als Wirtschaftsingenieur sowie dem Diplom der Landwirtschaftsfakultät arbeitete er zunächst bei der Motor Oil Company in Scherwiller im Elsass, bis er die Leitung einer Im- und Exportfirma in Baccarat antrat.

Im Frühjahr 1939 heiratete er und übernahm die Leitung des Familienunternehmens seiner Frau, das er beachtlich ausbaute. Seine Frau Thérèse Berr (1910-1993) stammt aus einer jüdischen Familie. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wurde die Ehe von beiden Familien akzeptiert. Zu Beginn des Krieges wurde er zu der militärischen Kfz-Dienststelle der französischen Armee eingezogen. Die Kriegswirren führten ihn nach Villeneuve-sur-Lot, etwa 800 Kilometer entfernt von Baccarat, wie einige andere Familien ihrer Heimatstadt. Dort wurde 1942 Sohn Alain geboren.

Im Frühjahr 1939 heiratete er und übernahm die Leitung des Familienunternehmens seiner Frau, das er beachtlich ausbaute. Seine Frau Thérèse Berr (1910-1993) stammt aus einer jüdischen Familie. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wurde die Ehe von beiden Familien akzeptiert. Zu Beginn des Krieges wurde er zu der militärischen Kfz-Dienststelle der französischen Armee eingezogen. Die Kriegswirren führten ihn nach Villeneuve-sur-Lot, etwa 800 Kilometer entfernt von Baccarat, wie einige andere Familien ihrer Heimatstadt. Dort wurde 1942 Sohn Alain geboren.

Nach Kriegsende kam Georges Béné nach Baccarat zurück. Er baute das daniederliegende Familienunternehmen neu auf und engagierte sich im städtischen Leben Baccarats: Von 1959 bis 1966 war er Stadtrat und ab 1971 Bürgermeisterstellvertreter.

Nach Kriegsende kam Georges Béné nach Baccarat zurück. Er baute das daniederliegende Familienunternehmen neu auf und engagierte sich im städtischen Leben Baccarats: Von 1959 bis 1966 war er Stadtrat und ab 1971 Bürgermeisterstellvertreter.

Seine Amtszeiten nutzte er für sein völkerverbindendes Anliegen. Im Jahr 1963/64 war er Mitbegründer der Partnerschaft Gernsbach-Baccarat unter dem Mandat des Bürgermeisters Hubert Ancel.

Seine Kenntnisse der deutschen Sprache, aber auch weil er die beiden Länder zusammenbringen wollte, damit sich die Tragödie eines Krieges nicht wiederholt, führten dazu, dass er immer in der ersten Reihe bei den Partnerschaftsaktivitäten zu finden war. Durch seine Hobbies Angeln, Jagd und Sport kamen die intensiven Kontakte zum Anglerverein und zu den Jägern Gernsbachs zustande. Auch die Begegnungen zwischen den Sportvereinen Gernsbachs und Baccarats fußen auf seinen Initiativen. In Baccarat kommt die Würdigung für sein Engagement in der Benennung der Sporthalle zum Ausdruck, wo eine Plakette an sein Wirken erinnert. Ein Höhepunkt für seinen unermüdlichen Einsatz für die Partnerschaft war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde am 17. Oktober 1981 in Gernsbach.

Seine Kenntnisse der deutschen Sprache, aber auch weil er die beiden Länder zusammenbringen wollte, damit sich die Tragödie eines Krieges nicht wiederholt, führten dazu, dass er immer in der ersten Reihe bei den Partnerschaftsaktivitäten zu finden war. Durch seine Hobbies Angeln, Jagd und Sport kamen die intensiven Kontakte zum Anglerverein und zu den Jägern Gernsbachs zustande. Auch die Begegnungen zwischen den Sportvereinen Gernsbachs und Baccarats fußen auf seinen Initiativen. In Baccarat kommt die Würdigung für sein Engagement in der Benennung der Sporthalle zum Ausdruck, wo eine Plakette an sein Wirken erinnert. Ein Höhepunkt für seinen unermüdlichen Einsatz für die Partnerschaft war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde am 17. Oktober 1981 in Gernsbach.

1983 verstarb Georges Béné überraschend auf dem Rückweg von einem Besuch in Gernsbach. In den Kondolenzschreiben von Bürgermeister Rolf Wehrle nach Baccarat kam die Wertschätzung für den unermüdlichen Förderer der Partnerschaft zum Ausdruck: „Nicht nur Ihre Stadt verliert einen guten Bürger, auch wir werden in Zukunft auf einen großen und besonderen Freund, auf einen Granitstein unserer gegenseitigen Freundschaft verzichten müssen.“ Für Baccarat war sein Tod ebenso ein einschneidendes Ereignis. Eigentlich sollte er nach seiner Rückkehr aus Gernsbach die Verdienstmedaille der Stadt Baccarat erhalten. So hatte der Baccarater Bürgermeister die schmerzliche Pflicht, ihm dies auf seinem Totenbett zu verleihen. “Wir werden sein Werk fortsetzen, denn seine Hingabe und Toleranz bleiben für uns vorbildlich.“

1983 verstarb Georges Béné überraschend auf dem Rückweg von einem Besuch in Gernsbach. In den Kondolenzschreiben von Bürgermeister Rolf Wehrle nach Baccarat kam die Wertschätzung für den unermüdlichen Förderer der Partnerschaft zum Ausdruck: „Nicht nur Ihre Stadt verliert einen guten Bürger, auch wir werden in Zukunft auf einen großen und besonderen Freund, auf einen Granitstein unserer gegenseitigen Freundschaft verzichten müssen.“ Für Baccarat war sein Tod ebenso ein einschneidendes Ereignis. Eigentlich sollte er nach seiner Rückkehr aus Gernsbach die Verdienstmedaille der Stadt Baccarat erhalten. So hatte der Baccarater Bürgermeister die schmerzliche Pflicht, ihm dies auf seinem Totenbett zu verleihen. “Wir werden sein Werk fortsetzen, denn seine Hingabe und Toleranz bleiben für uns vorbildlich.“

Sein Sohn Alain schaut in seinen Erinnerungen zufrieden auf das Lebenswerk seines Vaters zurück: „Er wurde für sein Engagement, seine Ernsthaftigkeit, aber auch seine Fröhlichkeit geschätzt.“ Seine Familie würdigt es sehr, dass jährlich zum Todestag von Geoges Béné ein Blumengruß aus Gernsbach auf sein Grab gelegt wird.

Sein Sohn Alain schaut in seinen Erinnerungen zufrieden auf das Lebenswerk seines Vaters zurück: „Er wurde für sein Engagement, seine Ernsthaftigkeit, aber auch seine Fröhlichkeit geschätzt.“ Seine Familie würdigt es sehr, dass jährlich zum Todestag von Geoges Béné ein Blumengruß aus Gernsbach auf sein Grab gelegt wird.

Regina Meier

Der Artikel erschien im Gernsbacher Bote 1/2025, Erscheinungstermin: 8. April 2025

Gemeindereform vor 50 Jahren abgeschlossen

Vor 50 Jahren wurde die Gemeindereform in Gernsbach abgeschlossen. Was heute als historisches Datum abgehakt wird, hatte vor einem halben Jahrhundert lokalpolitische Brisanz. Mit Eingemeindungsvertrag von Reichental zum 1.1.1975 trat eine mehrjährige Verwaltungsänderung in Kraft.

Vor 50 Jahren wurde die Gemeindereform in Gernsbach abgeschlossen. Was heute als historisches Datum abgehakt wird, hatte vor einem halben Jahrhundert lokalpolitische Brisanz. Mit Eingemeindungsvertrag von Reichental zum 1.1.1975 trat eine mehrjährige Verwaltungsänderung in Kraft.

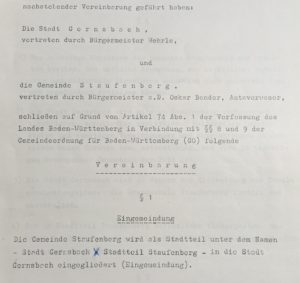

Durch eine Volksabstimmung im Jahr 1970 wurde letztlich der Verbleib Badens im Land Baden-Württemberg besiegelt. Dies führte zur Gebietsreform, die das Ziel hatte, leistungsfähigere Gemeinden zu schaffen. Daraus folgte die Gemeindereform, die den Zusammenschluss von Gernsbach, Staufenberg, Hilpertsau und Obertsrot, Lautenbach sowie Reichental zur Folge hatte.

Auf der untersten Ebene sollten Gemeinden mit mindestens 8.000 Einwohnern entstehen. Die Mindestanzahl wurde damit begründet, dass erst ab dieser Größe den gestiegenen Bedürfnissen der Bevölkerung – nach Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen, Altenheimen, Sport- und Schwimmanlagen, Kultur- und Sozialeinrichtungen – entsprochen werden könne. Den Gemeinden, die sich freiwillig zusammenschlossen, gab die Landesregierung Sonderzuschüsse nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Im Zuge dieser Reform kamen Staufenberg (1.1.1971), Lautenbach (1.1.1973), Obertsrot-Hilpertsau (1.7.1974) und Reichental (1.1.1975) zu Gernsbach hinzu. Unklar war zu Beginn der Reform noch die Entscheidung, ob Hörden sich nach Gaggenau oder Gernsbach orientieren würde. Auch die Entscheidung, ob die Gemeinden Weisenbach und Loffenau ihre Selbstständigkeit behielten, war noch nicht gefallen. Selbst eine Verschmelzung von Gaggenau und Gernsbach nach dem Vorbild von Villingen-Schwenningen war im Gespräch der Verwaltungen.

Wie bei allen Eingliederungen gab es auch beim ersten Akt, die Eingemeindung von Staufenberg, vorab viele Verhandlungen. Die Diskussionen in der Bevölkerung waren so intensiv, dass der Staufenberger Gemeinderat die Rückendeckung der Einwohner wollte und einen Bürgerentscheid forderte. Im November 1970 stimmten auf den knapp 800 abgegebenen Stimmzetteln 629 Staufenberger für „Ja“ (79 Prozent). Damit war der Weg frei für die Umsetzung.

Wie bei allen Eingliederungen gab es auch beim ersten Akt, die Eingemeindung von Staufenberg, vorab viele Verhandlungen. Die Diskussionen in der Bevölkerung waren so intensiv, dass der Staufenberger Gemeinderat die Rückendeckung der Einwohner wollte und einen Bürgerentscheid forderte. Im November 1970 stimmten auf den knapp 800 abgegebenen Stimmzetteln 629 Staufenberger für „Ja“ (79 Prozent). Damit war der Weg frei für die Umsetzung.

Von den vielfältigen Forderungen wurden einige Punkte aufgenommen, so der Bau eines Gemeinschaftshauses mit Mehrzweckhalle für Vereine, Veranstaltungen und den Sportbetrieb sowie den Erhalt der Markthalle für die Obstannahme mit eventueller Erweiterung der Obstkelter. Der Wunsch nach einem beheizten Freischwimmbad im Hahnbachtal wurde der Stadt Gernsbach zurückgegeben und erhitzte in den achtziger Jahren nochmals die Gemüter.

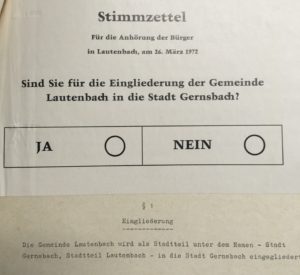

Die Eingliederung Lautenbachs zum 1. Januar 1973 verlief in ruhigeren Bahnen. Hier wurde bereits im März 1972 eine Anhörung der Bürger durchgeführt. Die Abstimmung der Bürger Lautenbachs, ob sie „für die Eingliederung der Gemeinde Lautenbach in die Stadt Gernsbach“ wären, brachte bei einer Wahlbeteiligung von knapp 79 Prozent 352 Stimmen für „Ja“ und 94 Stimmen für „Nein“. Damit war der Anschluss an Gernsbach mit 73 Prozent erfolgt. Mit geringen redaktionellen Änderungen nahm das Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde den ausgehandelten Vertrag an. Darin wurde die Vertretung der Gemeinde Lautenbach im Gemeinderat bestimmt und – wie bei den anderen Gemeinden – der Hinweis auf die „Wahrung der Eigenart“.

Die Eingliederung Lautenbachs zum 1. Januar 1973 verlief in ruhigeren Bahnen. Hier wurde bereits im März 1972 eine Anhörung der Bürger durchgeführt. Die Abstimmung der Bürger Lautenbachs, ob sie „für die Eingliederung der Gemeinde Lautenbach in die Stadt Gernsbach“ wären, brachte bei einer Wahlbeteiligung von knapp 79 Prozent 352 Stimmen für „Ja“ und 94 Stimmen für „Nein“. Damit war der Anschluss an Gernsbach mit 73 Prozent erfolgt. Mit geringen redaktionellen Änderungen nahm das Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde den ausgehandelten Vertrag an. Darin wurde die Vertretung der Gemeinde Lautenbach im Gemeinderat bestimmt und – wie bei den anderen Gemeinden – der Hinweis auf die „Wahrung der Eigenart“.

Dazu gehörte nicht nur der Erhalt der Illertkapelle und des „Lautenbacher Feiertags“. Mit der Eingemeindung von Lautenbach stieg die Einwohnerzahl Gernsbachs um 700 Einwohner an und lag nahe an der 10.000-Einwohner-Grenze.

Dazu gehörte nicht nur der Erhalt der Illertkapelle und des „Lautenbacher Feiertags“. Mit der Eingemeindung von Lautenbach stieg die Einwohnerzahl Gernsbachs um 700 Einwohner an und lag nahe an der 10.000-Einwohner-Grenze.

Hilpertsau und Obertsrot fusionierten bereits 1970. Damit wurde dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden von 1968 Rechnung getragen. Durch den überraschenden Tod des langjährigen Bürgermeisters von Obertsrot Karl Götz 1969 wäre eine Neuwahl eines Bürgermeisters notwendig geworden. Im Juni 1970 wurde Karlheinz Weßbecher zum Bürgermeister von Obertsrot und Hilpertsau gewählt. Bei den Gesprächen war der Obertsroter Gemeinderat mit Alfred Götz, Meinrad Götz, Rudolf Koch, Ernst Kohler, Erich Rothengatter und Karlheinz Weßbecher an der Spitze beteiligt. Der Gernsbacher Gemeinderat war neben Bürgermeister Wehrle mit den Stadträten Dr. Helmuth Hofmann, Otto Klumpp, Siegfried Schmoll und Hauptamtsleiter Heinrich Fortenbacher wie Erwin Fortenbacher vertreten. Wenn auch die Verhandlungen nicht einfach waren, so „habe man versucht, aus der Verwaltungsreform „unter Anwendung gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens das beste zu machen“, schrieb Rolf Wehrle, zu dem am 1. Juli 1974 unterzeichnete Eingemeindungsvertrag.

„Ab 1.1.1975 gehört Reichental zur Stadt Gernsbach“, so titelt die Eingangsseite des Stadtanzeigers 1975. Bürgermeister Rolf Wehrle betonte, dass die Gemeinderäte beider Gemeinden einen freiwilligen Zusammenschluss vereinbarten, was ansonsten gesetzlich verordnet worden wäre.

„Ab 1.1.1975 gehört Reichental zur Stadt Gernsbach“, so titelt die Eingangsseite des Stadtanzeigers 1975. Bürgermeister Rolf Wehrle betonte, dass die Gemeinderäte beider Gemeinden einen freiwilligen Zusammenschluss vereinbarten, was ansonsten gesetzlich verordnet worden wäre.

In der Silvesternacht wurde über die Ortsrufanlage die Neuigkeit verkündet.

Damit war der letzte Schritt in der Gebietsreform der siebziger Jahre in Gernsbach vollzogen. Die Hoffnung des damaligen Ortsvorstehers Oswald Sieb hat sich zwischenzeitlich bewahrheitet: „… dass sich diese jetzt zwar schmerzlich empfundene Eingemeindung auf die Dauer doch zum Nutzen und Segen der Einwohnerschaft von Reichental auswirken möge.“

Heute haben sich die holprigen Anfängen der Gemeindereform zu einem partnerschaftlichen Miteinander zwischen der Stadt und den Ortsteilen entwickelt.

Regina Meier

Die 48/49er-Revolution aus lokaler Sicht

Vor 175 Jahren fanden die revolutionären Gedanken um Freiheit, Gleichheit und Einheit eines deutschen Staates ihr vorläufiges Ende. Dazu erschien nun der passende lokale Geschichtsrückblick. Zugeschnitten auf die lokale Verhältnisse schafft es Cornelia Renger-Zorn, die Ideen und Geschehnisse der Jahre 1848/49 lebendig rüber zu bringen. In 30 Kapiteln zeigt sie die Entwicklung auf und nimmt uns mit auf eine Zeitenreise in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Vor 175 Jahren fanden die revolutionären Gedanken um Freiheit, Gleichheit und Einheit eines deutschen Staates ihr vorläufiges Ende. Dazu erschien nun der passende lokale Geschichtsrückblick. Zugeschnitten auf die lokale Verhältnisse schafft es Cornelia Renger-Zorn, die Ideen und Geschehnisse der Jahre 1848/49 lebendig rüber zu bringen. In 30 Kapiteln zeigt sie die Entwicklung auf und nimmt uns mit auf eine Zeitenreise in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Somit bekommt nicht nur die Badische Revolution Konturen, man gewinnt auch ein Verständnis über die gesellschaftliche Strukturen in der Kleinstadt. Die einzelnen Kapitel haben eine überschaubare Länge. Gegenüber der zugrunde liegenden Serie in der Lokalzeitung werden die Beiträge mit zahlreichen Fotos angereichert und geben umfangreiches Quellenmaterial an. So erhalten die Akteure der Revolution, nach denen in Gernsbach mehrere Straßen benannt sind, wie zum Beispiel die Carl-Drissler-Straße, ein Gesicht. Auch die Orte, an denen in Gernsbach die Revolution eine Rolle spielte, wie der Badische Hof oder der Goldene Bock, werden verortet und regen zur Spurensuche an.

Somit bekommt nicht nur die Badische Revolution Konturen, man gewinnt auch ein Verständnis über die gesellschaftliche Strukturen in der Kleinstadt. Die einzelnen Kapitel haben eine überschaubare Länge. Gegenüber der zugrunde liegenden Serie in der Lokalzeitung werden die Beiträge mit zahlreichen Fotos angereichert und geben umfangreiches Quellenmaterial an. So erhalten die Akteure der Revolution, nach denen in Gernsbach mehrere Straßen benannt sind, wie zum Beispiel die Carl-Drissler-Straße, ein Gesicht. Auch die Orte, an denen in Gernsbach die Revolution eine Rolle spielte, wie der Badische Hof oder der Goldene Bock, werden verortet und regen zur Spurensuche an.

Cornelia Renger-Zorn benennt auch die Opfer der Kampfhandlungen und eigt auf, welch hohen Preis die damaligen Vertreter der Demokratiebewegung zu zahlen hatten, manche wurden zu hohen Geldstrafen oder Gefängnisaufenthalten verurteilt. Sie listet detailgenau die Bürger auf, die sich für Grundrechte und Gleichheit vor dem Gesetz einsetzten und stellt auch die Gegner wie auch die Opportunisten vor – ein wahres Kleideroskop der damaligen Gesellschaft.

Cornelia Renger-Zorn benennt auch die Opfer der Kampfhandlungen und eigt auf, welch hohen Preis die damaligen Vertreter der Demokratiebewegung zu zahlen hatten, manche wurden zu hohen Geldstrafen oder Gefängnisaufenthalten verurteilt. Sie listet detailgenau die Bürger auf, die sich für Grundrechte und Gleichheit vor dem Gesetz einsetzten und stellt auch die Gegner wie auch die Opportunisten vor – ein wahres Kleideroskop der damaligen Gesellschaft.

In ihrem Schlusswort spannt Cornelia Renger-Zorn den Bogen zu den aktuellen politischen Ereignissen. Letztlich habe der Einsatz der Revolutionäre und freiheitsliebenden Bürgerinnen und Bürger 1848/49 die Umsetzung der Verfassung der Weimarer Republik und letztlich unser heutiges Grundgesetzt gefördert: „Ob die Bewegung und Verfassung von 1849 dann ein so bedeutendes Vorbild für die moderne freiheitlich-demokratische Grundordnung … hätte werden können, ist zu überlegen.“ Wären wir bereit, für Demokratie und Einheit auch diesen hohen Preis zu zahlen wie es damals die Revolutionäre getan haben?

In ihrem Schlusswort spannt Cornelia Renger-Zorn den Bogen zu den aktuellen politischen Ereignissen. Letztlich habe der Einsatz der Revolutionäre und freiheitsliebenden Bürgerinnen und Bürger 1848/49 die Umsetzung der Verfassung der Weimarer Republik und letztlich unser heutiges Grundgesetzt gefördert: „Ob die Bewegung und Verfassung von 1849 dann ein so bedeutendes Vorbild für die moderne freiheitlich-demokratische Grundordnung … hätte werden können, ist zu überlegen.“ Wären wir bereit, für Demokratie und Einheit auch diesen hohen Preis zu zahlen wie es damals die Revolutionäre getan haben?

Badner Buch Verlag, Hardcover, 166 Seiten, erschienen September 2024, 19 Euro.

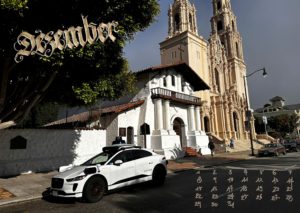

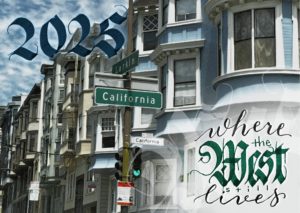

Kalender 2025: Where the West still lives

In unserem Monatskalender 2025 steht es unmittelbar bevor: Das letzte Kalenderblatt 2025 wird umgeblättert. Damit ist auch das zwölfte Motiv des Kalenders “Where the West still lives” Vergangenheit. Es zeigt das älteste Bauwerks San Franciscos, die von den Spaniern gebaute Mission. 1776 gegründet existiert sie noch immer noch in großen Teilen im Originalzustand. Die Besichtigung dieses historische Bauwerk darf bei keinem San Francisco Aufenthalt fehlen. Im vergangenen Jahr gabs die Besonderheit, dass wir neben dieser geschichtsträchtigen Kirche eines der neuesten technischen Entwicklungen entdeckten: die selbstfahrenden Autos von Waymo. Die Sparte wurde im Jahr 2009 als Projekt bei Google für autonomes Fahren entwickelt. Waymo betreibt in San Francisco zwischenzeitlich eine Flotte von hunderten autonom fahrenden “Robotaxis”. Technisch mag diese Entwicklungs zukunftsweisend sein, allerdings zeigten sich erst kürzlich bei einem flächendeckenden Stromausfall in der Stadt die Risiken.

In unserem Monatskalender 2025 steht es unmittelbar bevor: Das letzte Kalenderblatt 2025 wird umgeblättert. Damit ist auch das zwölfte Motiv des Kalenders “Where the West still lives” Vergangenheit. Es zeigt das älteste Bauwerks San Franciscos, die von den Spaniern gebaute Mission. 1776 gegründet existiert sie noch immer noch in großen Teilen im Originalzustand. Die Besichtigung dieses historische Bauwerk darf bei keinem San Francisco Aufenthalt fehlen. Im vergangenen Jahr gabs die Besonderheit, dass wir neben dieser geschichtsträchtigen Kirche eines der neuesten technischen Entwicklungen entdeckten: die selbstfahrenden Autos von Waymo. Die Sparte wurde im Jahr 2009 als Projekt bei Google für autonomes Fahren entwickelt. Waymo betreibt in San Francisco zwischenzeitlich eine Flotte von hunderten autonom fahrenden “Robotaxis”. Technisch mag diese Entwicklungs zukunftsweisend sein, allerdings zeigten sich erst kürzlich bei einem flächendeckenden Stromausfall in der Stadt die Risiken.

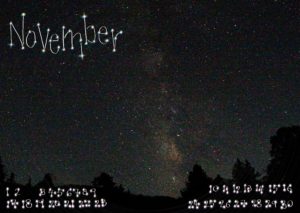

In unserem Monatskalender 2025 “Where the West still lives” findet sich auf dem Novemberblatt eine Ansicht des Sternenhimmels in Kalifornien. Selten hatten wir eine klarere Sicht auf die Milchstraße und den phantastischen Sternenhimmel in unseren Breitengraden als bei unserem Aufenthalt im White House Canyon im Sommer des vergangenen Jahres. Dort mussten wir auch die ernüchternde Tatsäche akzeptieren, dass man mit einer Spiegelreflex-Kamera kaum bessere Fotos machte als die neueste Handy-Generation – ein Aufstöhnen (oder Aufatmen) derjenigen, die noch immer ihre kiloschwere Foto-Ausrüstung mitschleppen. Spannend, wie Martina auf diesem Kalenderblatt den Monatsnamen in den mit Sternen besäten Himmel zum Leuchten bringt!

In unserem Monatskalender 2025 “Where the West still lives” findet sich auf dem Novemberblatt eine Ansicht des Sternenhimmels in Kalifornien. Selten hatten wir eine klarere Sicht auf die Milchstraße und den phantastischen Sternenhimmel in unseren Breitengraden als bei unserem Aufenthalt im White House Canyon im Sommer des vergangenen Jahres. Dort mussten wir auch die ernüchternde Tatsäche akzeptieren, dass man mit einer Spiegelreflex-Kamera kaum bessere Fotos machte als die neueste Handy-Generation – ein Aufstöhnen (oder Aufatmen) derjenigen, die noch immer ihre kiloschwere Foto-Ausrüstung mitschleppen. Spannend, wie Martina auf diesem Kalenderblatt den Monatsnamen in den mit Sternen besäten Himmel zum Leuchten bringt!

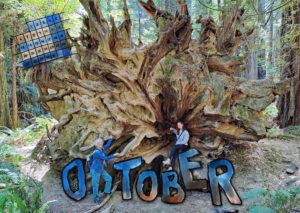

Das Monatsblatt Oktober des Kalenders “Where the West still lives” führt uns zur Avenues of the Giants in Oregon. Die Straße, die auf etwa 30 Meilen parallel zum Highway 101 sich durch die Redwood-Wälder schlängelt, führt durch den größten Mammutbaumbestand der Welt im Humboldt Redwoods State Park. Wir fahren bei warmen Temperaturen durch diese Waldgegend, die dank der hohen abschattenden Baumkronen unten am Boden ein angenehmes Klima erzeugen. Wir machen eine kleine Wanderung rund um den Founders Grove. Imposant sind dabei die vielen umgefallenen Baumriesen, die wie riesige Mikado-Stäbe den Wanderweg vorgeben. Wenn man sich neben die Wurzeln oder in die über Jahrhunderten geschaffenen Öffnungen stellt, wird die ganze Größe dieser Bäume sichtbar. Wir posieren vor einer dieser Wurzeln, meine schiefe Körperhaltung wird im Kalendarium durch Martina zum “k” von Oktober geedelt.

Unsere Reise durch Kalifornien und Oregon führte uns entlang des Columbia-Rivers. Malerisch windet sich der Strom durch ein breites Tal, immer wieder gespeist durch von Seitenbächen. Besondere Attraktion sind die Wasserfälle entlang des Historic Columbia River Highway. Ein Höhepunkt war für uns der Multnomah-Wasserfall, den wir im goldenen Licht der untergehenden Sonne erlebten. Über die Benson-Bridge erreichten wir einen Aussichtspunkt, von dem wir eine herrliche Aussicht auf die Schlucht hatten. Die Basaltstelen und die bizarren Felsformationen schufen eine eindrucksvolle Kulisse, die Werner dazu verleitete, die Hände gen Himmel zu strecken. Farblich passend zu dem Orange der untergehender Sonne, die die Felsen zum Leuchten bringen, hat Martina den Monatsnamen September gestaltet.

Mit der Golden Gate Brücke im Hintergrund haben sich diese Kitesurfer einen besonders attraktiven Strand in San Francisco für ihren Sport gesucht. Im heutigen Park Presidio gelegen ist dieser Küstenstreifen erst seit 1994 öffentlich zugänglich, zuvor wurde er militärisch genutzt und war gesperrt. Daher konnten wir bei unseren ersten San-Francisco-Reisen diese malerische Gegend mit der sagenhaften Aussicht auf die Golden Gate Bridge nicht besuchen, doch dieses Vergnügen holen wir seit ein paar Jahren nach. Wie auch die ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern mit ihren Kites! Wellen und Wind spornen die Kite-Surfer zu ihren spektakulären Sprüngen und rasanten Gleiten an, Werner begeisterte sich im Sommer 2024 an den Licht- und Schattenspielen vor der nahen Golden Gate Bridge. So kann man gut einen sonnigen Nachmittag verbringen. In diesem Kalenderblatt findet man erst auf dem zweiten Blick den Monatsnamen August, man muss schon den Spuren im Sand folgen….

Mit der Golden Gate Brücke im Hintergrund haben sich diese Kitesurfer einen besonders attraktiven Strand in San Francisco für ihren Sport gesucht. Im heutigen Park Presidio gelegen ist dieser Küstenstreifen erst seit 1994 öffentlich zugänglich, zuvor wurde er militärisch genutzt und war gesperrt. Daher konnten wir bei unseren ersten San-Francisco-Reisen diese malerische Gegend mit der sagenhaften Aussicht auf die Golden Gate Bridge nicht besuchen, doch dieses Vergnügen holen wir seit ein paar Jahren nach. Wie auch die ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern mit ihren Kites! Wellen und Wind spornen die Kite-Surfer zu ihren spektakulären Sprüngen und rasanten Gleiten an, Werner begeisterte sich im Sommer 2024 an den Licht- und Schattenspielen vor der nahen Golden Gate Bridge. So kann man gut einen sonnigen Nachmittag verbringen. In diesem Kalenderblatt findet man erst auf dem zweiten Blick den Monatsnamen August, man muss schon den Spuren im Sand folgen….

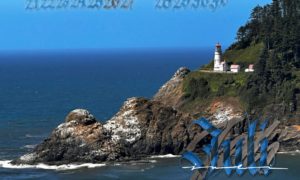

Vor einem Jahr durften wir diese unglaubliche Küstenlandschaft Oregons erleben. Oftmals waren wir von dieser magischen Küstenlandschaft so gefangen, dass wir nicht wussten, ob wir uns in einer realen Welt bewegten. Jede Bucht brachte neue Ausblicke, da war der Leuchtturm Heceta Head eine von vielen Höhepunkten. Zu schnell ging die Reise im Westen Amerikas vorbei, und auch der diesjährige Juli, begleitet von diesem sommerlichen Kalenderblatt, ist wie im Flug vergangen. Wir können die schönen Momente nicht festhalten, aber die Erinnerung daran besteht fort – solange wir davon berichten, solange die Erlebnisse in uns lebendig sind.

Vor einem Jahr durften wir diese unglaubliche Küstenlandschaft Oregons erleben. Oftmals waren wir von dieser magischen Küstenlandschaft so gefangen, dass wir nicht wussten, ob wir uns in einer realen Welt bewegten. Jede Bucht brachte neue Ausblicke, da war der Leuchtturm Heceta Head eine von vielen Höhepunkten. Zu schnell ging die Reise im Westen Amerikas vorbei, und auch der diesjährige Juli, begleitet von diesem sommerlichen Kalenderblatt, ist wie im Flug vergangen. Wir können die schönen Momente nicht festhalten, aber die Erinnerung daran besteht fort – solange wir davon berichten, solange die Erlebnisse in uns lebendig sind.

Die Murials in San Francisco waren ein Höhepunkt bei unserer letzten San Franciscso Reise. Das April-Kalenderblatt zeigt eines dieser künstlerisch gestalteten Hauswänden.

Das März-Motiv des Kalenders hat so gar nichts mit den üblichen Frühjahrsmotiven zu tun. Dafür umso mehr mit den Eigenheiten der Westküste Amerikas. Brücken! Eine Fahrt entlang des Highway 101 brachte uns über zahlreiche Brücken. So viele metallene Bauwerke führen über die Zuflüsse des Pazifiks, so unterschiedlich sind sie in Bauweise und Erscheinungsbild. Eine der spektakulären Freischwingerbrücken überspannt die Coos Bay in der Nähe von North Bend, Oregon. Als sie 1936 fertiggestellt wurde, hieß sie die North Bend Bridge. 1947 wurde sie zu Ehren von Conde B. McCullough, ihrem Designer, umbenannt. Diese und zehn weitere große Brücken am Oregon Coast Highway wurden unter seiner Aufsicht entworfen.

Die Conde B. McCullough Memorial Bridge ersetzte Fähren, die früher die Bucht überquert hatten. Die Brücke wurde aufgrund kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung in das National Register of Historic Places aufgenommen. Als sie 1936 fertiggestellt wurde, war sie die längste Brücke Oregons.

Die Conde B. McCullough Memorial Bridge ersetzte Fähren, die früher die Bucht überquert hatten. Die Brücke wurde aufgrund kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung in das National Register of Historic Places aufgenommen. Als sie 1936 fertiggestellt wurde, war sie die längste Brücke Oregons.

Bei dem Kalenderblatt findet man erst auf dem zweiten Blick den Monatsnamen, so verschmolzen ist er mit den Streben der Brückenkonstruktion.

Das Februar-Monatsblatt nimmt ein spannendes Motiv in San Francisco auf. Ein Wandgemälde vereint vereint all die bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt, angefangen von der Golden Gate Bridge, Coit Tower, dem Turm des Ferry Buildings, dem Alamo Square bis hin zu China Town und der Cable Car . Aber auch die überall blühenden Poppies oder die Surfer von den Stränden der Stadt wurden festgehalten. So bunt und so vielfältig wie San Francisco ist, sind auch die Farben des Wandgemäldes gehalten.

Das Februar-Monatsblatt nimmt ein spannendes Motiv in San Francisco auf. Ein Wandgemälde vereint vereint all die bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt, angefangen von der Golden Gate Bridge, Coit Tower, dem Turm des Ferry Buildings, dem Alamo Square bis hin zu China Town und der Cable Car . Aber auch die überall blühenden Poppies oder die Surfer von den Stränden der Stadt wurden festgehalten. So bunt und so vielfältig wie San Francisco ist, sind auch die Farben des Wandgemäldes gehalten.

Bei dem Aufenthalt in San Francisco haben wir in mehreren Stadtteilen bei unseren Walks Wandmalereien gefunden. Diese Murals genießen bereits den Ruf einer Szene-Kultur, sie sind eine Form der Malkunst, bei der das Bild fest mit dem Untergrund verbunden ist. Damit ist das Werk unverrückbar mit einem Ort verankert und transportiert so eine lokale, gesellschaftliche oder politische Thematik an den Passanten. Und jeder der vorbeigeht, empfindet dieses Werk im öffentlichen Raum unterschiedlich. Doch man kann ihm nicht entgehen. Spannend. Interessant wir in die graue Betonfläche im unteren Teil das Kalendarium eingefügt wurde!

Der Januar hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Welch Motiv der bunten, quirligen Stadt San Francisco passt da besser dazu als eine Cable Car. Dieses historische Schienenfahrzeug ist nicht nur für Touristen eine Attraktion, sondern für die Bewohner ein bedeutsames Nahverkehrsmittel. Eine Fahrt mit der Cable Car gehört zu einem Besuch in San Francisco selbstverständlich dazu!

Der Januar hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Welch Motiv der bunten, quirligen Stadt San Francisco passt da besser dazu als eine Cable Car. Dieses historische Schienenfahrzeug ist nicht nur für Touristen eine Attraktion, sondern für die Bewohner ein bedeutsames Nahverkehrsmittel. Eine Fahrt mit der Cable Car gehört zu einem Besuch in San Francisco selbstverständlich dazu!

Die Anfänge der innerstädtischen Kabelbahnlinie gehen auf das Jahr 1873 zurück. Damit gilt die Cable Car San Francisco zu der ersten praktischen Umsetzung einer Kabelbahnlinie in der Welt! Für alle, die in den Genuss des Cable Car-Fahrens über die Hügel von San Francisco kommen, werden die Glockenzeichen vom Bremser zum Gripman unvergessen bleiben. Man kann nur hoffen, dass diese überlieferte Technik noch recht lange aktiv bleibt. Denn das Bimmeln der Bahnen, das Einrasten der Antriebsseile, das Rangieren auf den Drehscheiben an den Endstationen wie auch das Rufen der Schaffner der einzelnen Stationen gehören zu den unverwechselbaren Erlebnissen bei einem San Francisco Aufenthalt.

Wenn bei uns der Monat Januar von grauen und weißen Farben – vereinzelt auch von einem blauem Himmel – bestimmt ist, so ist dies in San Francisco nicht der Fall! Selbst die Cable Cars der quirligen Stadt San Francisco tragen bunte Farben. Die Gestaltung des Kalendariums des Monatsblatts Januar 2025 greift diese starken Farben auf und führt das Rot der Cable Car und das Gelb des Fußgängerüberwegs fort. Lebendigkeit pur!

Der Jahreskalender 2025 “Where the West still lives” nimmt das Motto unserer Reise nach Kalifornien auf. Dort konnten wir wieder die Gastfreundschaft von Freunden genießen und die einzigartige Faszination von San Francisco erleben. Wir freuen uns immer wieder über neue Blickwinkel in dieser faszinierenden Stadt und über das bunte Leben der Bewohner. Auf zwölf Monatsbildern könnt ihr 2025 unsere Reise durch Kalifornien und Oregon begleiten. Die Motive stammen aus San Francisco, von der kalifornischen Pazifikküste und der Naturschätzen Oregons.

Der Jahreskalender 2025 “Where the West still lives” nimmt das Motto unserer Reise nach Kalifornien auf. Dort konnten wir wieder die Gastfreundschaft von Freunden genießen und die einzigartige Faszination von San Francisco erleben. Wir freuen uns immer wieder über neue Blickwinkel in dieser faszinierenden Stadt und über das bunte Leben der Bewohner. Auf zwölf Monatsbildern könnt ihr 2025 unsere Reise durch Kalifornien und Oregon begleiten. Die Motive stammen aus San Francisco, von der kalifornischen Pazifikküste und der Naturschätzen Oregons.

Wir konnten dieses Mal in verschiedenen Momenten die Aufarbeitung der vielfach schmerzhaften Geschichte der indigenen Bevölkerung erleben. Mehr als in den Jahren zuvor haben wir etwas über die Wurzeln der Gesellschaft im weiten Westen des Landes erfahren und konnten auf den Spuren der Siedler und Cowboys und der indigenen Bevölkerung wandeln: Sei es im historischen Museum der ältesten Mission Kaliforniens oder im Holocaust Center des Jewish Family and Childrens Services.

Wir kamen mit so vielen unterschiedlichen Aspekten des Landes in Berührung, haben so viele spannende Landschaften gesehen, da fällt es schwer, nur zwölf Fotos für einen Jahreskalender auszusuchen. Dank der kalligraphischen Gestaltung von Martina wurden aus den einzelnen Aufnahmen unverwechselbare Kunstwerke, die immer das Motiv aufnimmt und graphische Akzente setzt. Lasst euch mitnehmen auf diese Reise!

In diesen ersten Stunden des Jahres dürfen wir allen erst mal alles Gute für 2025 wünschen!

Geschützt: Der Camino ist mehr als Wandern

Geschützt: Farbenfrohes Kalifornien

„The Wish“ auf dem Bildhauersymposium in Wisconsin

Mit einem Willkommensfest wurde Bildhauerin Annegret Kalvelage vor ihrem Kunstraum in Gernsbach überrascht. Die Künstlerin war von dem einwöchigen Bildhauer-Symposium in Wisconsin, USA, zurückgekommen. Auf dem Harry Whitehorse Wood Sculpture Festival hatte sie eine lebensgroße Figur „The Wish“ gefertigt. Freundinnen und Freunde, Nachbarn und Altstadtaktive hatten sich versammelt, um die Künstlerin nach ihrer Rückkehr zu feiern.

Sie konnte viel erzählen von der Arbeit an der Skulptur und dem bereichernden Miteinander der internationalen Künstlertruppe am Lake Monona gelegen. „Mit der Teilnahme auf diesem Symposium wird ein langgehegter Wunsch von mir wahr, gestand die Künstlerin nach ihrer Rückkehr.

Die Bildhauerwoche wurde intensiv durch die sozialen Medien und Zeitungen vor Ort verfolgt. So wurden die einzelnen Künstlerinnen und Künstler jeweils ausführlich vorgestellt. „I’m very proud to be here“, bekannte Annegret Kalvelage bei einem der Interviews. Zahlreiche Videos hielten virtuell den Fortschritt an den Skulpturen fest. Als offensichtlich wurde, dass in dem Baum am Arbeitsplatz von Annegret Kalvelage eine Wanderdrossel nistete, war die Überraschung perfekt. „Es war für mich ein Ausdruck des besonderen “Spirits” an diesem Ort , da ich ja einen Vogel in meiner Skulptur vorgesehen hatte“, erzählte die Künstlerin. Besondere Wertschätzung erfuhr die Künstlerin durch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die ihr bei der Arbeit über die Schulter schauen konnten. Annegrets Kalvelages fertige Skulptur wird zukünftig im Botanischen Garten von Madison zu bewundern sein.

Dieses Festivals wurde dank zahlreicher Sponsoren von Gene Delcourt zu Ehren des verstorbenen Bildhauers Harry Whitehorse initiiert. Zeit seines Lebens war eine solche Veranstaltung der Traum dieses Holzkünstlers, der dem Stamm der Ho Chunk angehörte. Er wurde in seiner Heimatstadt geschätzt für seine Skulpturen. Seine Motive entstammen häufig aus dem Kulturkreis der Ho Chunk, die in dem Gebiet der Großen Seen daheim sind.

Ich hatte Annegret auf dieser Reise begleitet. „Für mich war das Erleben des Rahmenprogramms der Ho Chunk Festivals ein besonderer Höhepunkt“, fasste Regina Meier ihre Zeit auf dem Festival in Wisconsin zusammen. Ich nutzte die Zeit zu Familienrecherchen und Besuchen von Nachfahren ehemaliger Gernsbacher jüdischen Glaubens, die während der Nazi-Zeit Deutschland verlassen hatten. Bei der eindrucksvollen Eröffnungs- und Schlusszeremonie war ich dabei, sehr eindrucksvolles Kennenlernen der Ho Chunk Kultur. Auch während der Arbeitswoche bereicherten sie mit ihren traditionellen Kunsthandwerken die Künstler-Aktion.

„Unsere Geschichte ist nicht in Geschichtsbüchern festgeschrieben“, erfährt man von den Vertretern der Ho Chunk Nation über ihre Vergangenheit. Aber sie reicht viele Jahrhunderte zurück in dieser Region.“ Die Überlieferungen in Tänzen, Trommeln und Gesängen wurden bei dem Festival demonstriert, ebenso wie die historischen Gewänder. Dazu gibts Präsentationen traditioneller Handarbeiten. So findet durch dieses Festival die Kultur der Ho Chunk eine neue Aufmerksamkeit – nicht nur durch die Künstlerinnen und Künstler sowie den Gästen, sondern auch durch die Einwohner von Madison, das gerade auf der anderen Seeseite des Festivals-Geländes liegt. Bislang sind die indigene Wurzeln ihrer Gegend nachrangig betrachtet worden. Viele der Hauptstadtbewohner nutzen das Festival als Möglichkeit, den Darbietungen Americans mitzuerleben. Somit hat das Bildhauer-Festival eine weitere kulturverbindende Ausrichtung.

Die Ho Chunk bedankten sich am Ende des Festivals mit einem handgefertigten Umhang bei den Künstlerinnen und Künstlern. Auch für Annegret Kalvelage war die Überreichung der Decke eine besondere Auszeichnung. Daher präsentierte sie diese Handarbeit gerne auf ihrer Willkommensfeier. Sie ist für sie Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Ho Chunk zu ihren Wurzeln und der Gemeinschaft während dieser Bildhauer-Woche. Jetzt kann sie erst mal durchschnaufen. Doch die nächsten Termine sind schon fixiert: Am Sonntag, 7. Juli geht es schon nach Kronach zur “HolzART XXVI“, Ende August ruft das Internationale Bildhauersymposium in St. Blasien.

Regina Meier

In den Badischen Neuesten Nachrichten, Ausgabe Murgtal, 11. August 2024, wurde ein Artikel über die Beteiligung von Annegret Kalvelage bei dem Harry Whitehorse Wood Sculpture Festival veröffentlicht.

In den Badischen Neuesten Nachrichten, Ausgabe Murgtal, 11. August 2024, wurde ein Artikel über die Beteiligung von Annegret Kalvelage bei dem Harry Whitehorse Wood Sculpture Festival veröffentlicht.

60 Jahre Städtepartnerschaft wurde in Baccarat gefeiert

„An Tagen wie diesen…“ – Mit diesem bekannten Liedtext kann man sicherlich die Hochstimmung bei dem 60-jährigen Partnerschaftsjubiläum Gernsbach – Baccarat einleiten. Wie bei dem bekannten Lied von den „Toten Hosen“ beschreiben diese Stunden in Baccarat, die die Aktiven aus Baccarat und die Besucherinnen und Besucher aus Gernsbach erleben durften.

„An Tagen wie diesen…“ – Mit diesem bekannten Liedtext kann man sicherlich die Hochstimmung bei dem 60-jährigen Partnerschaftsjubiläum Gernsbach – Baccarat einleiten. Wie bei dem bekannten Lied von den „Toten Hosen“ beschreiben diese Stunden in Baccarat, die die Aktiven aus Baccarat und die Besucherinnen und Besucher aus Gernsbach erleben durften.

Zu einer Jubiläumsfeier anlässlich des 60. Geburtstages der Städtepartnerschaft Gernsbach und Baccarat waren zahlreiche Gernsbacherinnen und Gernsbacher in die Stadt an der Meurthe aufgebrochen. Den 140 Gästen aus dem Murgtal wurde in der Kristall-Stadt ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Zu einer Jubiläumsfeier anlässlich des 60. Geburtstages der Städtepartnerschaft Gernsbach und Baccarat waren zahlreiche Gernsbacherinnen und Gernsbacher in die Stadt an der Meurthe aufgebrochen. Den 140 Gästen aus dem Murgtal wurde in der Kristall-Stadt ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Die Bürgermeister der beiden Städte, Christian Gex und Julian Christ, hielten die zentralen Ansprachen bei dem Festakt in der Stadthalle, würdigten die Anfänge der Partnerschaft und betonten die lebendige Verbundenheit zwischen den Bürgerinnen und Bürger der beiden Städte. Sie blickten zurück auf das Jahr 1964, als die Bürgermeister Hubert Ancel aus Baccarat und August Müller aus Gernsbach die Städtepartnerschaft in einem gegenseitigen Vertrag begründeten. Seither gibt es einen regelmäßigen Austausch verschiedener Gruppen diesseits und jenseits des Rheins.

Aus den Händen von Julian Christ konnten Christian Gex und Yvette Coudray, stellvertretende Bürgermeisterin aus Baccarat und Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, das Gastgeschenk aus Gernsbach in Empfang nehmen: eine hölzerne Schnitzarbeit aus der Werkstatt von Ludwig Merkel mit den beiden Stadtwappen. Jean-François Husson, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, war eigens aus Paris angereist, um das Jubiläum zu würdigen. Er beschloss seine Rede mit einer Laudatio auf den Élysée-Vertrag von 1963, der der deutsch-französischen Freundschaft einen rechtlichen Rahmen gegeben hatte.

Aus den Händen von Julian Christ konnten Christian Gex und Yvette Coudray, stellvertretende Bürgermeisterin aus Baccarat und Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, das Gastgeschenk aus Gernsbach in Empfang nehmen: eine hölzerne Schnitzarbeit aus der Werkstatt von Ludwig Merkel mit den beiden Stadtwappen. Jean-François Husson, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, war eigens aus Paris angereist, um das Jubiläum zu würdigen. Er beschloss seine Rede mit einer Laudatio auf den Élysée-Vertrag von 1963, der der deutsch-französischen Freundschaft einen rechtlichen Rahmen gegeben hatte.

Aufführungen der Baccarat-Tanzgruppe sorgte für einen lebendigen Ausklang des Festaktes. Danach überreichte der Arbeitskreis Stadtgeschichte gemeinsam mit Bürgermeister Julian Christ ein Album mit historischen Fotos an den Bürgermeister von Baccarat. Aus der privaten Sammlung des ehemaligen Bürgermeisters August Müller hat der Arbeitskreis Aufnahmen aus den Jahren 1964 und 1965 ausgewählt, auf denen die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden und die ersten gegenseitigen Besuche festgehalten sind. Das Album wurde mit einem Ausspruch von Georges Béné (1905–1983), einstiger stellvertretender Bürgermeister von Baccarat, Förderer der Städtepartnerschaft und Ehrenbürger von Gernsbach, eröffnet: „Les ponts d’homme à homme sont plus résistants que le béton” („Brücken von Mensch zu Mensch sind dauerhafter als Beton.“).

Aufführungen der Baccarat-Tanzgruppe sorgte für einen lebendigen Ausklang des Festaktes. Danach überreichte der Arbeitskreis Stadtgeschichte gemeinsam mit Bürgermeister Julian Christ ein Album mit historischen Fotos an den Bürgermeister von Baccarat. Aus der privaten Sammlung des ehemaligen Bürgermeisters August Müller hat der Arbeitskreis Aufnahmen aus den Jahren 1964 und 1965 ausgewählt, auf denen die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden und die ersten gegenseitigen Besuche festgehalten sind. Das Album wurde mit einem Ausspruch von Georges Béné (1905–1983), einstiger stellvertretender Bürgermeister von Baccarat, Förderer der Städtepartnerschaft und Ehrenbürger von Gernsbach, eröffnet: „Les ponts d’homme à homme sont plus résistants que le béton” („Brücken von Mensch zu Mensch sind dauerhafter als Beton.“).

Der Festsaal der Stadthalle war liebevoll in französischen und deutschen Farben dekoriert. Ein schmackhaftes Mittagessen, geliefert von einem Restaurant aus Baccarat und serviert von ehrenamtlichen Helfern, rundete den Festakt ab.

Der Festsaal der Stadthalle war liebevoll in französischen und deutschen Farben dekoriert. Ein schmackhaftes Mittagessen, geliefert von einem Restaurant aus Baccarat und serviert von ehrenamtlichen Helfern, rundete den Festakt ab.

Einzelne Gruppen aus Gernsbach absolvierten ein zusätzliches Programm, so die Sportfischer „Petri Heil“ und die Radfahrer vom Skiklub Gernsbach. Die Gruppe trifft sich seit Jahren mit den Mitgliedern V.T.T Tonic Baccarat.

Auch Künstlerinnen und Künstler aus Gernsbach bereicherten die Aktivitäten, in dem sie sich erstmals zu einer künstlerischen Aktion mit Vertretern der Baccarater Kunstszene verabredet hatten. Damit bewiesen sie, was in den Festreden jeweils betont worden war: Die Partnerschaft entwickelt sich stets weiter, immer neue Beziehungen halten die Verbindung lebendig.

Auch Künstlerinnen und Künstler aus Gernsbach bereicherten die Aktivitäten, in dem sie sich erstmals zu einer künstlerischen Aktion mit Vertretern der Baccarater Kunstszene verabredet hatten. Damit bewiesen sie, was in den Festreden jeweils betont worden war: Die Partnerschaft entwickelt sich stets weiter, immer neue Beziehungen halten die Verbindung lebendig.

Im Rathaus gab es eine Ausstellung zu der 60-jährigen Geschichte der Partnerschaft mit zahlreichen Fotos. Bereits im Foyer wurde mit einem Biedermeier-Kleid und dem Gewand eines Freischärlers die Verbindung nach Gernsbach symbolisiert. Sogar das Kostüm einer Bleichhexe wurde ausgestellt – lebensgroß mit Schurz, Perücke und Besen. Im Treppenhaus waren Zeichnungen von Schulkinder ausgestellt, die in farbenfroher Vielfalt Friedenstauben in den deutsch-französischen Staatsfarben gemalt hatten.

Im Rathaus gab es eine Ausstellung zu der 60-jährigen Geschichte der Partnerschaft mit zahlreichen Fotos. Bereits im Foyer wurde mit einem Biedermeier-Kleid und dem Gewand eines Freischärlers die Verbindung nach Gernsbach symbolisiert. Sogar das Kostüm einer Bleichhexe wurde ausgestellt – lebensgroß mit Schurz, Perücke und Besen. Im Treppenhaus waren Zeichnungen von Schulkinder ausgestellt, die in farbenfroher Vielfalt Friedenstauben in den deutsch-französischen Staatsfarben gemalt hatten.

Das neue Kristallmuseum war für alle Besucher eine große Überraschung. Zwischen Rathaus, Kirche und Stadthalle liegt in einem historischen Gebäude die modern gestaltete Ausstellung „Baccarat Collection“. Das Kleinod wurde im Oktober 2023 eröffnet und präsentiert die Historie der Glasherstellung in Baccarat sowie die Bedeutung als weltweiter Lieferant von exzellenten Glaswaren und -kunst. Über 600 Kunstwerke, darunter exklusive Stücke aus der Parfümflaschen-Kollektion, machen die Faszination Glas sichtbar.